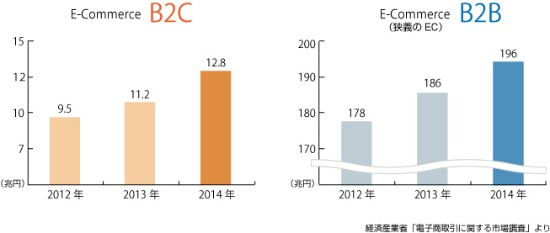

インターネット上でのEコマースビジネス(以降EC)は年々拡大しており、経済産業省の「電子商取引」に関する市場調査によると、B2C市場では2013年の約11.2兆円から2014年は約12.8兆円と14.6%の伸びを示している。それに対しB2B市場は、「狭義のEC」(インターネット技術を用いたコンピューターネットワークシステムを介して商取引(受発注)が行われ、かつ、その成約金額が捕捉されるもの)でも2013年で186兆円、2014年は196兆円と、伸びは少ないながら莫大な金額の取り引きがECを通じて行われている。情報通信の分野でも8~10兆円の市場規模でクラウドの拡大がけん引し、年率においても10%内外の伸びを示している。私のカバー領域がB2Bなので、今回は中でもITに的を絞りECの話をしてみたい。私の予見では、「今後10年スパンなら、ほぼ100%のB2Bアプリはクラウドから提供される!」しかも、「自社内にはアプリはおろか、個人情報などほぼすべてのデータを持たない!」、そういった経営スタイルに変革していくと考えている。

IT市場でのEコマースとは

B2Cを例にとると分かりやすいと思うが、すぐ思いつくECは、低価格なゲームのダウンロードだろう。インターネット上のありとあらゆる広告媒体やSNS、場合によってはテレビCMなどをとおしてユーザーに情報が告知され、それを見たユーザーはそのアプリをダウンロードし、使い、楽しむ。B2Bも基本原理は同じで、違うのは価格であり、購入→利用→課金→保守などのルートがやや複雑になっていることぐらいだろう。前回のコラムでは、その流入経路が多角かつ複雑化しているオムニチャネルの話をしたが、今回はB2BにおけるUXを駆使したサイトの売れるポイントを中心に考えてみたい。デジタルマーケティング上は、リードすなわち見込み客を「お問い合わせ」や「資料請求」といったアクションから獲得することが課題だが、ECの場合は、それに加えフリートライアルの申し込みまでルートを引くことが重要だ。もちろんそれ以前に「この会社のサービスなら、業務効率が図れそうだ」「セキュリティが万全だ」「簡単に使えそうだ」といった確信を持っていただかないと、なかなか申し込みにはつながらない。また、一度申し込みを決意されても、入力項目数や個人情報の内容、場合によっては長々としたアンケートが原因で離脱になる。お客さまのアプリ検索や申し込みの動機を把握し、そのレベルに応じてハードルを上下させることが必要だ。それが単にフリートライアルであれば、「名前」と「メールアドレス」だけなどヒヤリング項目は最小限とし、まずは使ってもらうという目的にまい進するのが得策だろう。