ストレージの選定は難しい。このような言葉をシステム管理者から聞くことが多い。最近は特にこの傾向が強くなっているようだ。

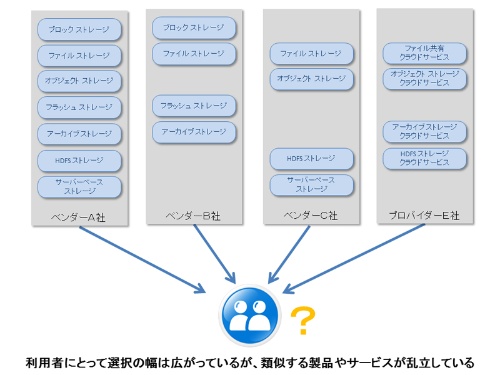

過去10年間のストレージ業界を振り返ってみても、ベンチャー企業を含めストレージベンダーの数は大幅に増加している。それに伴い、世の中には数多くのストレージ製品が出回り、似たような製品が乱立している。さらに、最近ではクラウドでストレージを提供するサービスも増えている。これでは、システム管理者がストレージの選定で迷うのも当然である。

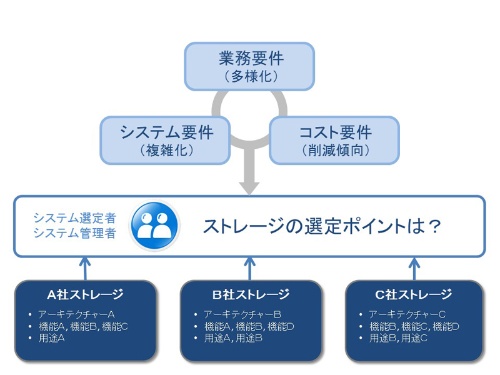

さらに、ITを取り巻く環境も大きく変化しており、モバイルデバイスやソーシャルメディアを活用してビジネスを成功させている企業や、事業を拡大させるために、Webアプリケーションを活用して新しい分野へ進出する企業も急増している。このため、いま企業は既存業務システムを維持しつつ、新しいテクノロジーを積極的に取り入れることが必要とされている。

一方、企業が保有するデータ容量は増加の一途にあるが、大切な情報資産は漏えいや消失が許されないため、バックアップなど厳重な管理が求められる。同時に、ビジネスの継続性を高めるには、データセンターをまたいだ災害対策も検討しなければならない。さらに、モバイル化やデスクトップ仮想化など、業務効率向上やガバナンス強化を考慮して新しい仕組み取り入れると、データ共有やコンテンツ管理のインフラも必要となる。

このように、ITシステムに求められる要件が多様化していることが、ストレージの選定を難しくしている要因と言える。さらに、限られた予算の中で、最適なストレージを選択しなければならないという厳しい要件も、システム選定者の悩みどころだ。

ただし、ここであきらめる必要はない。多種多様なストレージもアーキテクチャーや機能、用途などで分類すると、いくつかのグループに整理できる。また、先進的なストレージ機能を活用することで、業務要件やサービスレベルを満たし、コスト負担を軽減する仕組みも存在している。ストレージの仕組みや機能を理解することで、企業のシステムが求めているストレージを絞り込むことが可能になる。