第3世代(3G)携帯電話の一つの標準方式であるW-CDMAは,日本が世界で最初にサービスを開始し,日本メーカーも製品開発を世界に先行して実現した。しかし,独壇場であってもいいはずの3G携帯端末で,日本メーカーは海外で苦戦を強いられている。日本以外のグローバル市場で最も売れているW-CDMA端末は日本製ではない。日本国内市場の先行優位性が携帯電話メーカーの国際競争力につながらないのは,国内市場の競争環境が,メーカーに多くの不利な要素をもたらしているからである。

通信キャリアが市場を支配する国内市場の特殊性について,連載の第3回(「キャリア主導の産業構造が携帯メーカーを骨抜きに」)で構造の概略を解説した。今回は,日本メーカーが国際競争力を得られなかった原因を,さらに踏み込んで見てみたい。

国内の競争が国際競争力につながらない日本市場の特殊性には,大きく3つのポイントがある。1つは技術の独自性,2つめは3G携帯電話に関する技術のライセンス形態,3つめは販売奨励金である。これらがもたらした事象を一つずつ読み解いていこう。

市場の先行優位がメーカーの優位につながらない“技術の独自性”

まず,先行優位性についてはどう考えればいいのだろうか。通常の市場であれば,特定の国の市場が世界市場に先行することにより,メーカーは技術やノウハウを早く蓄積できて他国企業に対し先行優位性をもつことになる。だが,それはあくまで技術やノウハウが他国企業との競争になることを前提としている。日本市場が世界市場と乖離(かいり)し,世界がその先進性についてこられなければ,日本メーカーが蓄積した“見えざる資産”は国際競争の先行優位性にならない。残念ながらそれが携帯電話産業の現実である。日本市場の技術の進歩は,通信キャリアが主導権を握っている。日本では通信キャリアがメーカーを抱え込み,垂直統合的な開発体制をとっているため,多くの技術が国内に閉じた摺り合わせの技術になってしまった。一方でグローバル市場に目を向けた他国企業では,共通のプラットフォームに則った技術の組み合わせによる開発体制を採用している。すなわち海外ではオープンモジュール化により技術が進歩してきているため,国内で生まれた多くの技術が海外市場では実装もできなければ,標準化の俎上(そじょう)にも乗らない。

その上,海外の通信キャリアに比べ,圧倒的な資金力を持つ日本の通信キャリアは,新技術の導入に関してコストをそれほど意識する必要がない。国内市場だけを見れば,高コストでも高付加価値な端末を市場に投入して,通信料金で回収することができるからだ。しかし,画期的な国内技術であっても,コスト面への配慮がなければ,海外市場における最初の関門であるコストによる選別さえクリアすることができないだろう。

こうした構造から,日本の多くの技術は日本だけのものとなってしまい,メーカーの国際展開にとっては宝の持ち腐れの状況にある。国内で大ヒットした「iモード」は99年のサービス開始以来,海外市場の開拓を進めてきたが大成功にはつながっていないだけでなく,年内にiモードのサービスを終了する発表した海外有力通信キャリア(オーストラリア最大手のテルストラ)さえ現れてきた。

国内のメーカーは独自に携帯電話用OSを作り発展させてきたものの,現在ではSymbian OS,Linux,Windows Mobileの3種類にほとんど統一されてしまった。おサイフケータイを見ると,日本国内ではFeliCaが標準となっているが,世界市場では異なるタイプのICカードの使用が広がっている。こういう事例は枚挙にいとまがないほどである。日本のアイデアを模倣した後発の海外企業が,世界市場のデファクト・スタンダードを担える原因はここにある。

ライセンス収入を放棄させられた国内メーカー

典型的な技術蓄積型産業である通信産業において,特許ビジネスはもちろん先行する企業の大きな収益源になるはずだ。しかし,そのメリットすら日本の携帯電話メーカーが得られていないのはなぜか?ここに3G携帯電話技術のライセンスプールの問題が潜んでいる。W-CDMAの技術がより多くの企業に使われるようにするため,日本メーカーはNTTドコモの意向に従い,3G携帯電話のライセンスプールに参加している。このライセンスプールでは,ライセンス費用はライセンス受ける側の携帯電話収入の5%以下に定められている。わずか5%以下の収入を,更にプールに参加している十数社で分けている。

このライセンスプールの主な目的は技術の普及であり,ライセンス収入を得ることではない。しかし,日本メーカー以外で多くの特許を持っている米クアルコムやフィンランドのノキア,米モトローラなどといった世界の大手企業のほとんどは,このライセンスプールに参加していない。ライセンス費用は利用する企業別に交渉する形を採っているのだ。日本メーカーはこれらの企業に対して多くのライセンス費用を支払う必要があるが,逆に自分自身の持つ特許によって得られるライセンス収入は極めて少ない。NTTドコモの意向に従ってライセンスプールに入る日本メーカーは,ライセンス交渉という収益のための武器を一方的に放棄した状況にあると言えよう。

経営資源の再配分が通信キャリアに一極集中している市場構造や,その一方的な思い込みによる普及戦略などにより,圧倒的に技術優位を持っている日本のメーカーはその優位性を生かせず日本国内市場に閉じ込められているのだ。

販売奨励金のワナにはまっているメーカーの開発体制

日本市場では,多額な販売奨励金が支給されている。通信キャリアは利用者の増大を図り,利用者が負担する初期費用を低く抑えるため,携帯電話の販売価格を低く設定し,実際のコストは後に利用者が支払う基本料金や通話料金から回収している。これが携帯電話の販売価格が非常に低く,一方で通信キャリアの基本料金が高止まりしている日本の携帯電話市場の現状を作り出したとも言えよう。こうした慣習が長く続いたため,日本メーカーでは販売奨励金の収入を前提とした製品開発体制が定着している。1台の携帯電話に支払われる販売奨励金が4万~5万円あることを前提としながら,製品開発を行っているのだ。消費者からは見えない実際の携帯電話開発コストは,1台当たり6万~7万円まで跳ね上がっている。販売奨励金がなくメーカーが直接販売する形態ならば,流通やプロモーションの費用を含め1台当たり10万円もの販売価格になるだろう。日本の携帯電話の実際の販売原価は,すでに消費者の支払い意欲(Willingness to Pay:WTP)を超えているのだ。

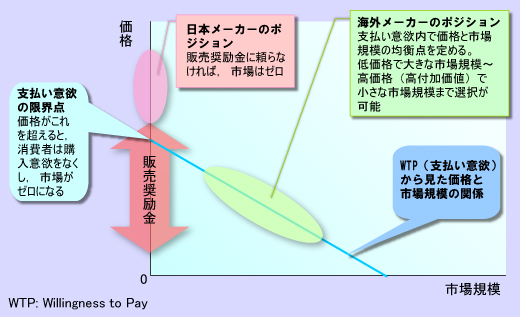

経済学の原理から見れば,製造コストが支払い意欲を超える場合,企業が製品を作っても市場は0のままである(図1)。一般に企業は,消費者の支払い意欲以内で自社の成長戦略に合わせて価格と市場規模の均衡点を定めている。製品に付加価値を上乗せしていけば,価格が上昇して一製品あたりの収入は増える。一方で,支払い意欲を持つ消費者が減り,市場規模の縮小を伴う。市場規模が0となるまで,付加価値を乗せて価格をつり上げる企業は,まず有り得ない。

|

| 図1●消費者の支払い意欲(WTP)の理論と内外携帯電話メーカーの位置づけ 海外メーカーは,支払い意欲の理論線上で価格と市場規模の均衡点を決められる。一方の日本メーカーは,販売奨励金がなければ市場規模がゼロになるコストでしか製品を作れない体制に落ち込んでいる。 |

企業が製品のコストを消費者の支払い意欲以下に抑えなければならないのは経営の常識である。しかし,それは今の日本の携帯電話メーカーにはできない相談だ。当然,メーカーが自らの意思により,自分自身をこの窮地に追い込むわけがない。通信キャリアの要求に従っていったら,このような結果となったのだ。

低機能,低コストの端末は通信キャリアの高付加価値の路線と一致せず,通信キャリアの発注を獲得することができない。そのため,日本市場はハイエンド端末だけが流通する異常な市場となっている。そしてメーカーは通信キャリアの販売奨励金に頼らなければ,製品を販売する市場さえ存在しなくなるため,通信キャリアにより一層依存せざるを得ない状況に追い込まれている。

高付加価値ではあるけれども,製造原価が消費者の支払い意欲を超えた製品しか作れない日本メーカーの開発体制では,コストに厳しい海外市場においてまず勝ち目がないことが目に見えてくる。販売奨励金におんぶにだっこの開発体制が,日本メーカーのコスト競争力を著しく落としたわけだ。

![Word 最速時短術 [増補新版]](https://info.nikkeibp.co.jp/atclnxt/books/25/03/07/00396/B_9784296207329.jpg)