特許庁は2015年3月、基幹系システム刷新計画の全容を公開した。約700億円を投じ、8年がかりでシステムを順次更新する。現システムは運用・保守に年間250億円を費やしており、システムの刷新で費用の3割減を目指すほか、審査業務のスピードや質、利用者の利便性を高める。入札前にアーキテクチャー案を公開し、専門家の意見を募る。

特許庁はかつて、2006年にシステム刷新を始めた。だが、開発は難航。2012年1月に中止の憂き目にあった。ベンダー依存からの脱却を目指しつつ、組織として開発を主導する体制になっていなかったためだ。

特許庁は、この失敗に正面から向き合った。過去の反省を基に四つの基本方針を設定し、計画をゼロから組み直した(図1)。いずれも奇をてらったものではなく、「強いユーザー」を目指す上で正攻法といえるものだ。

「前回は組織としての本気度が足りなかった。今回は全庁を挙げてシステム刷新に挑む」。特許庁ナンバー2である特許技監 特許庁CIOの木原美武氏は力を込める。

同庁の改革は、ベンダー依存の体質から脱却しようと考える多くの企業にとって参考になる。以下、改革の全貌を明らかにする。

職員が自ら業務を可視化

四つの基本方針のうち、強いユーザー組織への転換に向けて最重要といえるのが、システム調達に不可欠な「現行業務の可視化」を特許庁の責任で実施することだ。

過去の刷新は、業務の分析でつまずいた。2006年にスタートした刷新プロジェクトで、特許庁は現行業務の分析作業をほとんどITベンダーに任せていた。

2006年12月にシステムの設計・開発業務を落札した東芝ソリューションは、当初は60人体制で業務を可視化したが、ベンダー自身が特許の業務に詳しくなかったこと、同庁の情報システム室と業務部門(原課)の連携がうまくいかなかったことで、作業が遅れた。

このため同社は、プロジェクトの体制を2007年3月までに200人、5月までに450人、2008年には1100~1300人体制まで増員した。だが、特許について詳しくない技術者が大挙して参加したことで、混乱に拍車がかかるばかり。製造工程につなげられる成果物を作成できず、プロジェクトは頓挫した。

刷新失敗で業務部門にも危機意識

今回、業務分析を主に担ったのは、ITベンダーでも情報システム室でもなく、実際にシステムを利用する立場にある業務部門である。過去に業務の電子化に関わったベテラン職員が現場に残っているうちに、ノウハウを形に残したいという意図もあった。

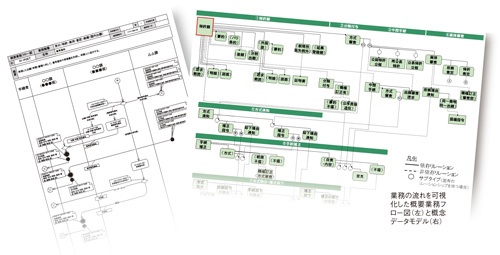

特許庁は、2012年から2014年まで約3年をかけ、55の業務をUML(統一モデリング言語)で記述した(図2)。記述量は1業務当たり約160ページ、全体で数千ページに及ぶ。

業務プロセスの可視化に当たっては、業務部門の管理職がプロジェクトマネージャー役を担った。可視化の過程で明らかにムダと分かる業務があれば、情報システム室と相談の上、業務自体を修正した。

業務部門が業務プロセスの可視化を進める中、システム刷新の実務を担う情報システム室は、システム設計の根幹といえるデータモデルを作成した。ここでもITベンダーに頼らず、専門家の助言を得ながら自ら作成した。システム全体のデータモデルは、A3用紙20枚をつないだ大型紙いっぱいに及んだ。

業務分析とデータモデリング。特許庁は、業務システムの根幹である二つの上流工程を自ら実施する「内製力」を高めることで、システム刷新への下準備を整えた。