久しぶりに行った博物館がとても楽しい空間に変わっていた。医師不足にもかかわらず、手術の成功率がいつの間にかアップ。料金は変わらないのに、企業のサービス品質が向上──。あなたの知らない水面下で、着実にビッグデータ活用が進んでいる。

個人生活 編

“魅力”を科学で作る

人生もビッグデータが左右

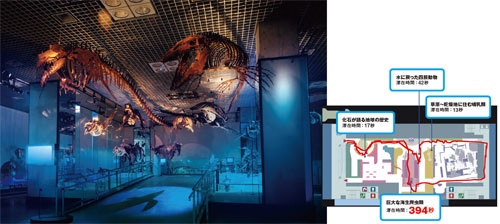

東京・上野の国立科学博物館。生物の進化などを学べる地球館で、1人の子供が恐竜の化石を食い入るように見つめていた(BigData001)。

394秒――。その子供が、「巨大な海生爬虫類」の展示エリアに“滞在”していた時間だ。十数秒しか足を止めなかった他の展示物と比べ、化石が子供の興味を引きつけることが数字で実証された。

科学博物館は2014年3月、来館した団体や親子に協力を依頼し、カード型センサーを未就学児の首から下げてもらった。館内数十カ所にビーコンを設置。センサーとビーコンで、子供の館内での行動を逐一記録した。その結果が上の図だ。子供が館内をどのように動き回り、どの展示物を何秒見たかを、一目で正確に把握できる。

館内の人の流れを定量化して、ビッグデータとして分析することで、見学ルートを改良したり、子供向けと大人向けの展示解説を作り分けたりできるようになる。来場者がややもすると退屈に感じがちだった場所を、ビッグデータ分析で繰り返し訪問したくなるような魅力的な空間へと変貌させるわけだ。

行動分析のシステムは、商業内装大手の乃村工藝社と日立製作所が共同で開発したもの。「センサーを使えば、リアルタイムに正確な行動履歴を把握でき、改善策の効果を具体的な数字で説明できる」。乃村工藝社CC事業本部の中村久 空間DMP事業準備室室長は手応えを感じている。これまではアンケート調査や映像の目視確認などで、施設内やイベントでの人の動きを分析していたが、アナログな手法だったため主観が入りがちだった。科学博物館は2015年度に一部展示のリニューアルを予定しており、今回の実験結果を反映させる計画だ。

これは、日本におけるビッグデータ活用のほんの一例に過ぎない。個人の人生すら、ビッグデータが左右する時代になる。そんなことを思わせる事例を紹介しよう。

300組の成婚実績

「どんなタイミングで背中を押すと、カップル成立の確率が高まるのか。ビッグデータを基に、成婚への黄金律を見つけたい」。こう意気込むのは、愛媛県の「えひめ結婚支援センター」の岩丸裕建事務局長。これまで1300回以上の出会いイベントを開催。会員制のお見合い支援も含め、300組以上を結婚へと導いた。今では、愛媛県の独身男女の1割が登録する(BigData002)。

最大の強みは、センターが認定する「ボランティア推進員」。イベント参加者の相談に乗ったり、お互いに好意を抱く男女のデートの段取りを決めたりして、カップルの成立を促す「仲人」のような存在だ。

こうしたやり取りを紙や電話ベースではなく、専用のWebサイトを通じて実施する。センターには、推進員が送受信したメール文面やイベントの参加状況など150万件のデータを蓄積。このデータを活用し、カップル成立を後押しする新システムを2015年3月までに稼働させる。

新システムではテキストマイニングツールを導入し、「推進員がどんなキーワードをメール文面に盛り込めば、デートに結びつきやすいのか」を分析。さらに、開催場所や時間帯と、イベント成否の相関関係なども割り出し、カップル成立の確率が高まるような婚活イベントの企画立案に役立てる。

「データ分析で成功パターンを見つけ出し、婚活がうまくいかない人に対して、効果的な助言をしていきたい」と岩丸事務局長は語る。センターには、県外の自治体からの視察が相次いでいる。愛媛県の取り組みが全国に広がれば、ビッグデータが少子化に歯止めをかける一助になるかもしれない。