意思決定を,経営者の経験や勘だけで行うわけにはいかない。より精度の高い確実な「意思決定」のためには,データに基づいて意思決定を支援するシステムが必要となる。Part1では,意思決定支援システムの歴史を概観する。

企業はその規模に関係なく,必ず目標達成のための「戦略」を持ち,その「実行」に邁進している。戦略は「目標」という形でアウトプットされる。営業部門であれば「売上100億円」,製造部門であれば「歩留まり率5%アップ」など,具体的な数値となっていく。戦略を立案したり,100億円や5%といった目標数値を決定したり,それを実現する体制を整えたりすることが企業における「意志決定」だ。言い換えれば,企業の資源(人・物・金)をどのように配置・投入していけば,いくらぐらい儲かるのかを決めるプロセスということになる。

この意思決定を,経営者の経験や勘だけで行うわけにはいかない。なぜなら,無謀な戦略を立てて実践できなければ,株主をはじめとするステークホルダーに迷惑をかけるだけでなく,社会的信用を失ってしまうからだ。そこで,より精度の高い確実な「意思決定」のためには,データに基づいて意思決定を支援するシステムが必要となる。企業戦略を「航海計画」にたとえれば,意思決定支援システムは進行方向を確認する「羅針盤」や現在の場所を確認する「地図」にたとえられる。

形骸化した汎用コンピュータ上のDSSやMIS

では,企業に欠かせない意思決定支援システムはどのように発展したのか。その歴史を利用者と情報(データ)といった観点から見ていこう。

意思決定を支援するツールは,1800年代のウートンデスク(図1)と呼ぶ机が起源と言われている。ウートンデスクは経営者が利用する机で,左右の扉が観音開きになっている。経営者が不在の時には扉は閉ざされているが,扉がポストの役割を果たし,開いている穴にレポートを提出する,という仕組みである。経営者が机に戻って扉を開くと棚としての役割となり,意思決定に必要な情報を受け取ることができる。

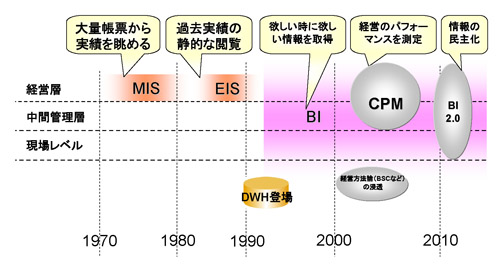

1970年代には,汎用コンピュータ(メインフレーム)を使った意思決定システムが誕生。「DSS(Decision Support System)」や「MIS(Management Information System)」などと呼ばれた。しかし,当時のマシンスペックでは情報の取得・集計に時間がかかってしまい,紙としてレポート化される頃には情報の鮮度が失われ,役に立たないものとして形骸化していった(図2)。

実は,ここに意思決定支援システムの最大のポイントがある。通常,意思決定を行う場合は「多角的にデータを分析する」。例えば,「売り上げ」を分析するとしよう。この場合,「年間100億円の売上高」だけでは,意志決定のための情報として不十分なのは明らかだろう。「四半期別や月別に見たらどうだろう?」,「組織別では?」,「商品別では?」といった様々な観点から見た情報が必要になるはずだ。ところが,こうした情報を得るために何時間もかかってしまったら,どうだろう。思考の流れが中断されてしまい,意思決定を支援するどころか,阻害要因にすらなり得る。さらに,企業の基幹系システムが過去のデータを保持していないために,前年同月の売上を知りたくてもそもそも分析対象のデータがない,ということが多々あった。

データ・ウエアハウスとBIの登場で一気に広がる

こうした問題を解決するために,1990年代に台頭してきたのがデータ・ウエアハウス(Data WareHouse)。直訳すれば「データの倉庫」である。データ・ウエアハウスは,企業内の様々なシステムからデータを集めて構築する大規模データベースのことである。データ・ウエアハウスを基幹系システムとは分離して導入し,過去の様々なデータを蓄積することで,意思決定のための分析が素早く行えるようになった。データ・ウエアハウスに格納するデータの種類が財務データのみならず,販売データや在庫データ,顧客データと増えるに従って,データ・ウエアハウスは,経営者の意思決定のみならず,現場のマネージャの判断材料としても活用されるようになった。

とはいえ,データ・ウエアハウスが普及し始めた当初は,データ・ウエアハウスからデータを取得するためにSQLの知識が必要だったため,ユーザーは企業のIT部門に,必要なデータの表示・出力を依頼しなければならなかった。経営者やマネージャがデータ・ウエアハウスのデータを閲覧できる独自アプリケーション(EIS=Executive Information Systemとして一時ブームになった)を開発していた企業もあったが,汎用性がなかったため,アプリケーションが対応していない新しいデータが必要なときは,やはりIT部門に依頼するしかなかった。このため,ユーザーがデータを閲覧するまでに時間がかかり,情報の鮮度が低下するという問題があった。データ・ウエアハウスの利用者が増加するに従って,IT部門に対するデータ出力依頼が多くなり,バックログも増加。その結果,ますます必要なデータの入手に時間がかかることとなった。

こうした中登場したのが,ユーザーが必要な時に必要な情報を引き出せる「Business Intelligence(以下BI)」と呼ぶパッケージ・ソフトである。BIは,ユーザーがGUI(Graphical User Interface)から検索項目・条件を自由に設定してレポート化する機能や,多角的にデータを分析できるOLAP(Online Analytical Processing)分析機能を持っている。データ・ウエアハウスは,このBIの登場により一気に広がった。

BIの価値についての認識が進んだ2000年代に入ると,CPM(Corporate Performance Management)と呼ぶ管理手法が注目され始めた。データ・ウエアハウスの浸透で情報は蓄積されたため,その情報を,企業のパフォーマンスを向上させるためのPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルに利用する手法である。

具体的には,バランススコアカードなどで戦略やKPI(Key Performance Indicators)を策定し,その戦略が正しく実行されているかどうかを,BIやデータ・ウエアハウスを使って常にモニタリングし,必要であれば成功要因や失敗要因を分析して,戦略遂行のための改善を実施する。このサイクルを繰り返していくことで企業パフォーマンスの向上を狙う。現在,このCPMを実現するためにBIを導入する企業が,急速に増加している。

CPMの次に注目されるキーワードとしては「BI2.0」がある。BIの情報を利用している人は,まだ少数に過ぎない。より精度の高い意思決定を行うためには,より多くの人に情報を開示していかなければならない,とする考え方である。まさに「情報の民主化」と言えるだろう。