|

| 写真1:米Intelの研究部門の幹部陣 |

米Intelは米国時間9月25日,IDF(Intel Developer Forum)に先立ち米国サンフランシスコ市で開催した記者・アナリスト向けの説明会で,最先端の研究開発成果を発表した。説明会では,分散コンピューティングの研究で著名なAndrew Chien氏(Director of Intel Research)など,米Intelの研究部門の幹部陣が壇上に登った(写真1)。

披露された内容は比較的商用レベルに近いものから基礎的な研究まで多岐にわたる。具体的には,異なる無線ネットワーク間でのシームレス接続や,RFIDを使って“人間の活動”をデータ化する研究,「ハイブリッド・シリコン・レーザー」などである。同社は,これらの研究を英ケンブリッジ大学や米カリフォルニア大学バークレー校,米カリフォルニア大学サンタバーバラ校など複数の研究機関と共同で進めている。

“テラ級”のコンピューティングを可能にするネットワーク技術

|

| 写真2:「Tera-Scale Networking」と題して研究成果を発表するIntel Senior FellowのKevin Kahn氏 |

「Tera-Scale Computing(テラ級のコンピューティング)」を支えるネットワーク技術に関してプレゼンテーションを行ったのは,Communications Technology LabのDirectorであるKevin Kahn氏(写真2)。双方向学習やバーチャル・リアリティ,医療シミュレーションといったアプリケーションのニーズが高まることで,「扱うデータの量やパフォーマンスが,従来のギガ単位からテラ単位になる。いわば『Tera-Scale Computing』に向かう」とKahn氏は述べる。

Intelは数年前から,このTera-Scale Computingプロジェクトを推進している(関連記事)。Tera-Scale Computingを実現する上でのポイントとなるのが,マシン間やマシン内の通信を高速化するネットワーク技術だ。

|

| 写真3:多数あるコアの1つにNIC(ネットワーク・インタフェース・カード)の役割を充てる |

例えば,プロセサ内部に光通信の仕組みを組み込んでレイテンシー(遅延時間)を低減し,従来に比べて格段に高速なデータ通信を可能にする。そのために数十~100個のコアを搭載したプロセサを用い,コアの1つに光通信のNIC(ネットワーク・インタフェース・コントローラ)の役割を充てる(写真3)。

そのための手段としてIntelが研究している技術が「シリコン・フォトニクス(シリコンによる光回路)」である。光を使った高速なデータ通信を安価に実現する取り組みだ。

Intelと米カリフォルニア大学サンタバーバラ校は9月18日,リン化インジウム(InP)によるレーザー発振部と,シリコン(Si)による光導波路を単一のチップとして統合する技術を開発したと発表している(関連記事)。このチップから出るレーザーを「ハイブリッド・シリコン・レーザー」と呼ぶ。

|

| 写真4:これまではコストの関係で主にサーバー間通信に使われてきた光通信が,コストダウンによりコンピュータ・ボード間やチップ間の通信に使われるようになる |

標準的なシリコン半導体の量産プロセスを使うので,光通信の仕組みを従来よりも低コストで実現できるという。「通信速度を飛躍的に高めつつ,コストを10分の1から100分の1に低減できる」(カリフォルニア大学サンタバーバラ校のJohn Bowers教授)。近い将来,ブレード・サーバー間やパソコン内部のデータ転送は安価に,かつより高速になりそうだ(写真4)。

この技術は「Tera-Scale Computingの重要な要素」とKahn氏は強調する。この技術を応用した通信チップ「シリコン・フォトニック・チップ」を各コンピュータのボードに搭載し,通信のボトルネックを解消する。「Tera-Scale Computing時代に登場する“Tera-Scale System”は,テラビット/秒単位の通信が可能なコンピュータ・ボードを大量に搭載したものになるだろう」(Kahn氏)。

WiMAX-Wi-Fiを高速ハンド・オーバー,802.21の試作機登場

「モバイルの明日を創る」と題した講演を行なったのは,Communications Technology LabでDirectorを務めるAlan Crouch氏だ。かつてIntelはWi-Fi(無線LAN)の普及に重要な役割を果たしているが,現在はWiMAX(IEEE 802.16/16e)などの研究開発に力を入れている。

Crouch氏はまず,将来のモバイル技術のビジョンを示した。同氏によると,今後のモバイル技術はエリアの拡大や速度の向上,安全性の確保に加え,“シームレス性とローミングの容易さ”が向上するという。これは「複数のモバイル技術が共存することになるのは間違いない」(Crouch氏)からだ。

今後,共存していくことになるモバイル技術としては,最も広いエリアをカバーする第3世代携帯電話技術(W-CDMA,HSDPA,CDMA2000)やWiMAX,Wi-Fi,そして近距離無線通信のUWBを挙げる。Crouch氏は,これらを「シームレスかつシンプルに接続できるようにすることが我々の目標だ」と述べる。

複数のモバイル技術が共存し,ユーザーはそれらの違いを意識することなく使えるという。第3世代携帯電話やWiMAXなどで構成する「マルチプル・ワイヤレス・ネットワーク」上で,ユーザーはプッシュ・トゥ・トークなどのIMS(IP Multimedia Subsystem)系サービス,Web閲覧やゲームなど従来のパケット通信系サービス,音声通話やSMSなど回線交換系サービスを,一つの端末で利用できるようになる。

これらの技術の先行事例を紹介するために登壇したのが,英国大手通信事業者のBTでシニア・バイス・プレジデントを務めるJean-Marc Frangos氏である。BTは「21世紀ネットワーク」と名付けたバックボーン・ネットワークのフルIP化を目指すプロジェクトの中で,「BT Fusion」というサービスを提供している。

|

| 写真5:IEEE 802.21規格に準拠した技術を実装し,WiMAXとWi-Fi間の高速ハンド・オーバーに対応する試作機 |

これはFMC(Fixed Mobile Convergence)サービスの一種であり,一つの携帯電話端末で,屋内では固定回線のコードレス電話として,屋外ではGSM,第3世代携帯電話,Wi-Fiにそれぞれシームレスに接続できる端末として使用できるようにする。IntelはBTと協力し,シームレスな通信技術の開発を今後も続けていくとしている。

また,異なるネットワーク間を端末が移動する“ハンド・オーバー”時に必要となるのが「IEEE 802.21」規格だ。これは高速ハンド・オーバーを実現する技術で,音声通話やTV電話などリアルタイム系のアプリケーションでは重要なもの。ハンド・オーバーの時間が長いと,音声や映像が途切れてしまうからだ。

説明会ではIEEE 802.21を実装し,Wi-FiとWiMAX間のハンド・オーバーに対応する試作機のノートPCが登場した(写真5)。同試作機ではハンド・オーバー処理を0.4秒で終える。これは従来に比べると劇的に高速であるという。

RFIDとセンサーで人間活動を記録・分析

「Essential Computing」プロジェクトのディレクターであるAndrew Chien氏は,「Exploratory research:Essential Computing」と題し,コンピュータと生活の融合や“物体のレンダリング”など,新しい取り組みを説明した(写真6)。Exploratoryには「探検的な,調査,予備」といった意味がある。

まず紹介したのは「Personal Awareness」という研究テーマ。携帯電話やパソコンなど各種IT機器が生活に密接に絡むようになった現在,ITと人間活動,あるいは社会との関わりを調べ,さらには新しいITのあり方を研究するのがこの分野である。「社会学や人類学的な見方も重要だ」と,Chien氏はこの研究分野の側面を語る。

その成果の一つが,「Human Activity Recognision」。これは人間の生活行動をITに自動認識・学習させるもの。将来的には,高齢者や在宅ケアが必要な人の生活支援にも応用できるという。

写真7は現在Intelが開発中の機器である。手につけたリングは,RFIDの読み取り機「iBracelet」,腰に装着しているのは人の動きを読み取るセンサー「Mobile Sensing Platform」だ。ポットやコップにRFIDを取り付け,どの動作の時にどんな機器を触り,どんな動きをしたかを記録。人の動きと行動の関係を,データとして蓄積する。

そして,蓄積したデータを分析し,モデル化していく。研究スタッフのMatthai Philipose氏は,「カメラを使い,人の動きを映像として記録する方法には,プライバシーの問題に抵触する懸念がある。センサーでデータとして取得する方法であれば,この問題は緩和できる」と説明する。

体の動きをモデル化することでさまざまな応用が可能になる。例えば,高齢者の介護において,被介護者が通常とは異なる動きをしたときにそれが異常かどうかを推論し,必要な場合には医療機関に知らせる,といった形だ。

プログラミングで物体の形状を変化させる

|

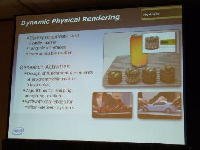

| 写真9:研究テーマ「Dynamic Physical Rendering」の説明。右上に並んでいるのが試作した小型装置。その下は利用シーンの例。メーカーにおける商品の試作段階で,実際の物体を見ながらデザインの検討が可能になる |

Essential Computingで興味深い研究テーマの一つが,「Dynamic Physical Rendering」。コンピュータでプログラミングした通りに,物体のモデルの形状を変化させることを目標としたプロジェクトだ。米カーネギーメロン大学との共同研究である。用途としては,メーカーにおける商品モデルの試作のほか,ゲームなどエンタテインメント分野への応用が考えられる(写真9)。

Dynamic Physical Renderingでは,最終的には直径300ミクロンという極小の球形モジュールを組み合わせて様々な形状を作れるようにする。この目標に向けて,研究グループはまず,直径4.4センチメートルの小型装置を作成した(写真9の右上に並んでいる装置)。マグネットを複数搭載しており,互いに結合可能という。この初歩的な機器を足がかりにして,信頼性や機能性,小型化に向けた研究を進めていくという。