次から次へと明らかになる赤字プロジェクト。頼みの金融システム事業さえも顧客が離れていく。度重なる人員削減。1993年から始めた「目標管理制度」も上手く回らずモラルの下がる現場。2年連続の減収減益――。2003年6月末、黒川博昭氏が社長に就任したとき、巨艦・富士通は満身創痍だった。それから5年間、「根っからのSE」と自らを称する黒川氏は富士通をどう変えたのか。道筋を追ってみた。

「人情のSI事業」からの脱却を狙う

当時の富士通は闇雲に売り上げの拡大を求め、理念なき総合化に走る日本企業の典型。そこに鉈を振るい、利益回復の道筋を付けるのが黒川氏に課せられた最初の仕事だ。

「社員みんなが幸せに働けて、お客様に喜んでもらえる富士通を取り戻したい」が口癖の黒川氏が最初に手を付けたのは、「顧客起点への回帰」を現実化するための組織改革だった。就任後さっそく、ソフト・サービスビジネスグループの組織体制を変更した。

具体的には営業、SE/CE(保守エンジニア)別に分離していた組織を、トヨタ自動車など大口顧客別、あるいは製造や流通などの業種別組織に再編した。職種にかかわらず、顧客に対する問題意識や目標を共有できるようにするためだ。

当時は「営業が先走りして無理な開発案件を受注し、プロジェクトが難航する」、「SEと営業で顧客対応に温度差がある」といった事態が大きな問題になっていた。黒川氏は計1万8000人のリソースを顧客起点で再編することにより、問題の解決を狙った。

就任早々に「3年後をメドに営業利益3000億円」の数値目標を“公約”した黒川氏は、赤字削減に向けた策を矢継ぎ早に打ち出した。「利益を出せない会社は存在価値がない」として、出身のシステム・インテグレーション(SI)事業にも大胆にメスを入れた。

当時、採算割れのシステム構築プロジェクトがかなりの数に上っており、その赤字額は数百億円に上っていた。そこで黒川氏は2004年2月にシステム開発商談のリスク管理を専門とする組織を設立、契約段階から案件のリスクを洗い出せる体制を築いた。要は「最初から利益が出ないと分かっている案件は、いくらユーザー企業にやってくれと依頼されても断る」と宣言したわけだ。

ライバルである米IBMはかなり前から導入していたアプローチだが、当時の富士通にとっては思い切った決断だった。あくまでビジネス性をシビアに追求するIBMとは異なり、「頼めば何でも引き受けてくれる人情の会社」という評判が富士通の成長を支えてきた側面があるからだ。「それが富士通の強みでもあるが、一方で不利益も招いていた」と当時の黒川氏はたびたびつぶやいていた。

2005年4月には「SI進行基準」を本格導入した。建設業界の「工事進行基準」にならったもので、ユーザー企業に月単位で検収を依頼し、売上高や費用などを細かく確定できるようにする取り組みだ。精度の高い進ちょく管理をすることで、赤字プロジェクトの予防を狙った。この取り組みの責任者が、新社長である野副州旦氏(当時は経営執行役ビジネスマネジメント本部長)だった。

一連の取り組みの効果は、比較的早期に現れた。赤字プロジェクトの額は2004年度の400億円から2005年度は100億円に減少した。黒川氏は同時に国内の関連会社や子会社の再編にも着手した。その代表例が、富士通サポート&サービス(Fsas=現・富士通エフサス)の完全子会社化だ。同社の位置づけや事業内容を再定義し、富士通グループのアウトソーシング事業の中核会社として位置づけた。また2007年3月には本体のコンサルティング事業部と子会社である富士通総研を統合し、コンサルティング機能を強化した。

|

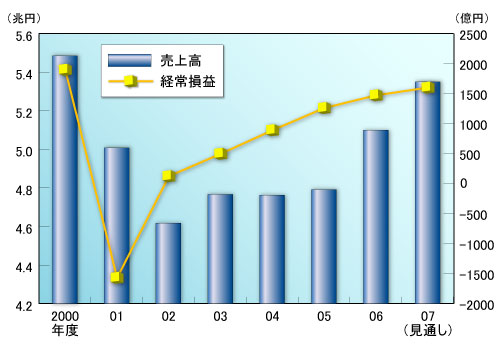

| 図1●富士通の連結業績の推移 |