ストレージ容量の伸びは衰えを見せず,ネットワークとストレージの融合は一般化した。そしてストレージ内では,電子メール,画像データなどの非構造型データの占める割合が急激に高まっている。本講座は,今後のストレージ環境を読み解くための基礎知識や最新のスペックを紹介していく。1度基礎を学んだ方にも読んでもらいたい。

なお,本講座は2006年に公開した「【初級】知っておきたいストレージの基礎」を基に,2009年の状況に合わせて加筆・修正した改訂版である。

吉岡 雄

日本クアンタム ストレージ

ストレージは,急速に技術革新が進み,市場規模を拡大している。例えば,ハードディスク(以下,ディスク)の1Gバイト当たりの単価が最近5年間で10分の1程度にまで下がっている。

こうした技術革新は,情報システムにも大きな影響を与えている。バックアップを取得する際,従来ならテープに直接保存するところだが,安価になったディスクをバックアップ用ストレージとして利用する企業が増えている。バックアップ用のディスクに短時間でバックアップを保存してから,その内容を後でテープに書き出す方式だ(いわゆる「Disk to Disk to Tape(D2D2T)」方式)。場合によっては,差分/増分バックアップといった日次のバックアップをディスクだけで済ませて,テープに書き出さないことすらある。

ストレージ容量の増加率は約60%

企業におけるデータの取扱量も飛躍的に拡大している。あらゆる場面でシステム化が進み,Webシステムを中心に画像データを扱う場面も増えた。企業に蓄積されるデータは増大の一途をたどっている。ある調査会社の調べでは,2012年までのディスク装置の平均出荷容量の増加率は約60%で推移すると予測されている。

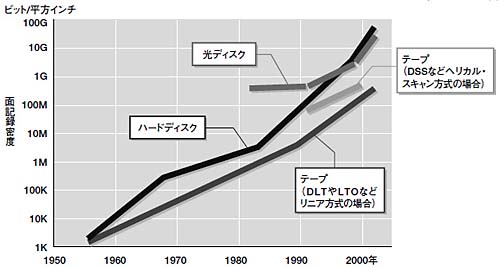

この動きを支えているのは,各種ストレージの記録密度の順調な伸びである(図1)。結果として,現在ではギガ(G)やテラ(T)の単位が当たり前に使われている。今や,ハードディスク単体で1Tバイト以上の容量を実現している。

さらに,個人情報保護法やe-文書法,日本版SOX法といった法令により,一層厳しい条件が突きつけられている。特に求められているのは,データの完全性やストレージの可用性である。データの改ざんを許さない機能やストレージ自体の障害発生率の低さ,障害発生後の復旧の迅速さがこれまで以上に重要になる。また,膨大な蓄積データの中から「必要なときに必要な情報を迅速に提供できる仕組み」を作る必要がある。

特性を知らないと適切な製品選択ができない

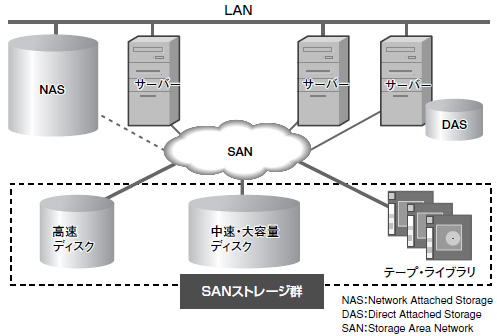

複雑化する要件に対して,ストレージの種類や組み合わせ方は多様化している(図2)。サーバーに直接つなぐストレージだけでなく,SAN(Storage Area Network)やNAS(Network Attached Storage)などネットワーク型ストレージの一般化が大きく影響している。

予算が無制限にあれば,肥大化するデータをすべて高速・高信頼なストレージに格納すればよい。しかし,実際にはコストの制約があり,信頼性,性能とのバランスを最適化することが課題になっている。そのためには,各種ストレージの特性やスペックを正しく読み取れることが重要だ。

このような課題に対して,最低限押さえておきたいストレージの基礎を紹介するのが本講座の狙いである。ストレージの基礎を1度学んだ方でも,最新の技術や仕様を再度チェックしてもらいたい。今回から2回にわたり,代表的なストレージや関連技術の基礎知識や動向などを解説する。