小川 大地,飯島 徹

日本ヒューレット・パッカード

仮想環境のシステムを運用していく際に,バックアップは物理環境と同様に欠かせない検討事項だ。VMware Infrastructureでは物理環境でよく利用される手法はもちろん,仮想化ならではのバックアップ手法を利用できる。ただし,あまりに利用可能な手法が多岐にわたるため,不適切に運用してしまっているケースを少なからず見かける。

そこで,ここでは,VMware Infrastructure 3 v3.5の最新情報を踏まえた四つのバックアップ手法について解説していこう。特に,仮想環境ならではのバックアップが可能なVMware Consolidated Backup(VCB)という機能では,ローカル・ストレージが利用できるようになるなど,従来と比べて大幅に使い勝手が向上しているところに注目してほしい。

ファイル単位とイメージ単位に大別

仮想マシンのバックアップ手法を検討する際にまず考えてほしいのが,バックアップ対象がデータのみなのか,OS部分を含めた仮想マシン全体なのかという点だ。

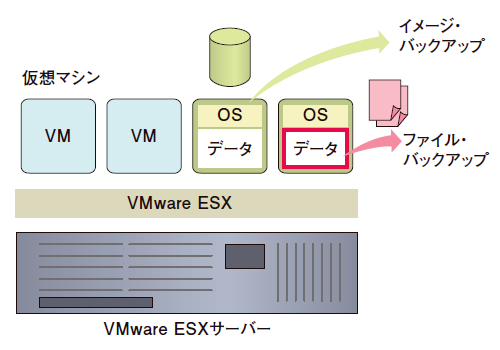

例えば,物理環境のWebシステムを考えてみよう。HTMLファイルなどのコンテンツ部分のみを保護すればよいのなら,ファイル単位でバックアップすればよい。一方,OSを含めてアプリケーションやデータを丸ごと保護したいときには,ディスク全体をバックアップすることになる。一般に前者では「ファイル・バックアップ」という手法を,後者では「イメージ・バックアップ」という手法を使う(図1)。

データの保護ならファイル・バックアップ

仮想環境においてもこの二つの手法を使い分ける。まず,バックアップ対象が仮想マシン内のデータのみであれば,ファイル・バックアップを基本的に使う。物理環境と同様に,仮想マシンのOSにバックアップ・ソフトウエアのエージェントを導入して,ネットワーク経由でバックアップする方法をお勧めしたい。

理由は次の通りである。

- 物理マシンや仮想マシンが混在していても,バックアップ担当者は違いを意識せず,一つのバックアップ・ソフトで一元化した運用を行える。

- VMFSやRDM(Raw Device Mapping)といった仮想マシンのディスク・タイプに依存しない。

- 差分/増分やデータベースのオンライン・バックアップなど,バックアップ・ソフトの機能をフル活用できる。

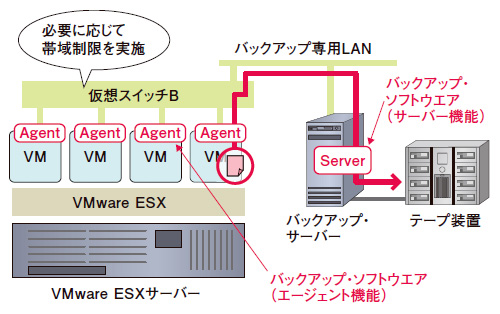

ファイル・バックアップの動作イメージは図2のようになる。注意したいのは,バックアップの所要時間と業務アプリケーションの応答速度に,強いトレードオフの関係があることだ。バックアップのスループットが高くなるにつれてCPU負荷も高くなり,応答が遅くなる。物理環境でもやはり同じ現象が起きるが,仮想環境ではスループット低下がより顕著である。ネットワークやディスクに対するI/O処理を,CPUでエミュレーションしているためだ。

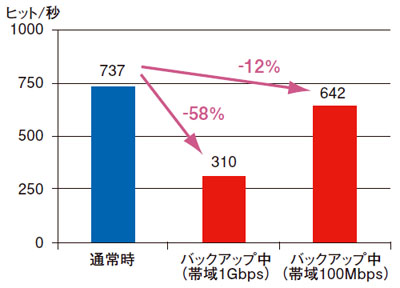

実際に検証したところ,バックアップに1Gbpsと高速な帯域を割り当てると,バックアップ中の業務トランザクション処理量は通常の最大処理量と比べて半分以下になり得ることがわかった(図3)。

バックアップ処理に伴うCPU負荷を抑えるには,バックアップ処理の帯域幅を抑えることが効果的だ。バックアップ・ソフト側で帯域を制限する機能があれば利用するとよい。ソフト側に機能がない場合でもVI3の仮想化ソフトであるESXの「トラフィック・シェーピング」機能を使用すれば,仮想スイッチやポート・グループに対して帯域制限を設定できる。

実際に,仮想スイッチの帯域を100Mbpsに制限したところ,半減していたトランザクション処理量は,通常時のマイナス12%まで回復している。

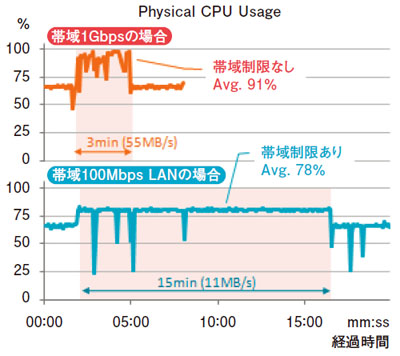

図4はバックアップ処理の負荷をCPU使用率で表したグラフである。帯域を100Mbpsに制限することで,やはりCPU負荷が大幅に抑えられることがわかる。帯域を狭めることで当然ながらバックアップ時間は長くなるが,この程度の劣化であれば,バックアップ中も応答速度を気にすることなく運用できるだろう。