インターネットを使った電子商取引や情報発信では,世界中の企業や消費者が相手になる。このため,加害者と被害者が異なる国にいるというケースが生じる。こうした場合の裁判の枠組みについて解説する。

米国アリゾナ州に本社があるイディアス・ソフトウエア・インターナショナル(EDIAS Software International)が,ニューメキシコ州のベーシス・インターナショナル(BASIS International)のソフトウエア製品を欧州で販売する代理店契約を結んでいた。ところが,1年もたたないうちにベーシス社はイディアス社との関係に不満を持ち,代理店契約を解除。電子メールやWebサイト,掲示板を使って,イディアス社を中傷するメッセージを取引先に発信した。

これに対しイディアス社は,ベーシス社の行為は契約違反,名誉毀損に当たるとして,1996年にアリゾナ州の連邦地方裁判所に提訴。訴えられたベーシス社は,「アリゾナ州に営業所がないため,アリゾナ州の裁判所には裁判の管轄権がない」と主張し,訴えの却下を求めた。

裁判所は,(1)インターネット上のメッセージはアリゾナ州でも閲覧できるため,イディアス社に被害をもたらすことは十分に予測できた,(2)ベーシス社の製品はアリゾナ州でも販売されていた,といった理由から,ある州の裁判所が他州の企業を裁くための条件である「最小限の関連性」(ミニマム・コンタクト)がベーシス社とアリゾナ州の間にあったと判断。アリゾナ州の裁判所の管轄権を認めた。(連邦地方裁判所判例集947巻413頁)

インターネットを使った電子商取引や情報発信には国境がない。このため,日本の企業や個人による電子商取引や情報発信が違法行為に当たれば,外国の裁判所に呼び出される可能性がある。もちろん,その逆もありえる。そこで今回は,原告と被告が異なる国にいる場合の民事訴訟の基本原則を説明しよう。あらかじめ結論を言うと,現時点では明確な条約や法律は存在せず,いくつかの判例に則って解釈するしかない。

米国で訴えられる可能性

米国では,州の裁判所の管轄権(裁判を行える権利)が及ぶのは基本的にはその州の居住者や企業のみである。管轄権が他州の居住者や企業に及ぶのは,「裁判権の行使が公正で合理的と認められる関連性が非居住者と州の間にある場合」に限られる。この「州際管轄」の条件を「ミニマム・コンタクト」と呼ぶ。米国の裁判所が外国の居住者や企業に対して裁判権を行使できる条件も,州際管轄の条件と同様だ。

冒頭で挙げた判決は,インターネットを使った情報発信の場合は他州の被告にもミニマム・コンタクトがあることを認めた判例である。この判例は,日本からのインターネット経由の情報発信や電子商取引が,米国の裁判所の管轄権行使の対象となりうることを示している。では,こうしたケースで米国の裁判所に呼び出された場合,それは法的に有効なのだろうか。逆に,日本に支店も営業所もない外国の企業や日本に居住していない人のインターネットを使った違法行為に対し,日本の被害者が日本で訴訟を起こせるのだろうか。

民事訴訟法に準じる

この問題を言い換えると,「原告と被告が異なる地域にいる場合に,どの裁判所に管轄権があるのか」ということだ。国内に限れば,このルールを定めているのは民事訴訟法である。

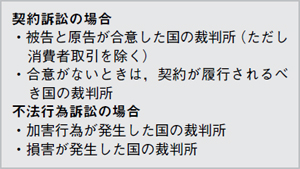

民事訴訟法によれば,原告と被告は合意のうえで管轄裁判所を定めることができる。被告と原告間で合意がなかったり合意できないときは,(1)名誉毀損やプライバシの侵害にかかわる訴訟の場合は,加害行為が行われた地域と損害が発生した地域(民事訴訟法5条9号が定める「不法行為の地」)の裁判所,(2)契約訴訟の場合は,契約が履行されるべき地域(民事訴訟法5条1号が定める「義務履行地」)の裁判所に管轄権がある。

しかし,被告と原告が異なる国にいる場合の「国際的裁判管轄」のルールについては,国際条約も法律もない。このため,判例に基づいて判断するしかない。

|

| 図1●国際的裁判管轄のルール |

日本の裁判所では,この問題を民事訴訟法に準じて判断している(図1)。被告と原告間で合意がある場合は,合意した裁判所が管轄裁判所となる。例えば,東京海上火災保険とオランダRIL(Royal Interocean Lines)間の管轄合意の有効性が争われた事件で,最高裁判所は「外国の裁判所を管轄裁判所と指定する合意は,事件が日本の裁判権に専属的に服する性質のものでなく,合意の存在と内容が明確であれば有効」としている(1975年11月28日判決,民事判例集29巻10号1554頁)。

被告と原告間で合意がない場合にも,民事訴訟法に準じ「不法行為の地」と取引上の「義務履行地」に当たる国の裁判所が管轄裁判所になる,というのが日本の裁判所の考えだ。外国でも同様な判断になるはずだ。

もっとも,国際的裁判管轄権の有無は,提訴を受けた各国の裁判所が独自に判断することになっている。このため,1つの事件について,異なる国の裁判所が審理する可能性もある。米国企業が日本企業に対してニューヨークで損害賠償請求訴訟を起こし,訴えられた日本企業が日本で損害賠償義務不存在の確認訴訟を起こす,といったケースだ。

日本国内では,複数の裁判所に同一訴訟を起こすことは民事訴訟法により禁止されているが,国際的な2重訴訟については条約も法律もない。この問題についても判例を参考にするしかないが,宮越機工と米グールド間で営業秘密の侵害の有無が争われた事件で,東京地方裁判所は「外国の裁判所で管轄権があるかどうかが争われている場合などには,日本の裁判所への2重訴訟を却下しない」としている(東京地方裁判所1989年5月30日中間判決,判例時報 1348号91頁)。このように,国際的な2重訴訟は認められることが多い。

|

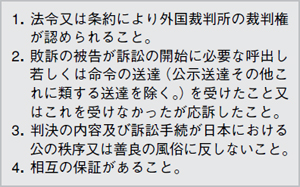

| 図2●外国の裁判所の判決が効力を持つ条件(民事訴訟法118条) |

それでは,外国の裁判所が日本の企業や個人に判決を下した場合,その判決は日本で効力を持つのか。これについては,民事訴訟法が明確に規定している(図2)。具体的には,(1)外国の裁判所の管轄権が認められること,(2)訴訟開始に必要な送達を被告が受けたか訴訟に応じたこと,(3)判決内容と訴訟手続が日本の公序良俗に反しないこと,(4)外国も日本の判決の効力を認めること――のすべてを備える場合に有効としている。

国際訴訟は,条約がないだけに,検討に十分時間をかける必要がある。外国の裁判所に提訴された場合には,直ちに弁護士に相談すべきだ。

|