ソニー生命保険で,あるとき次のようなことがあった。

「大規模開発があるので,運用担当者に対して大量の依頼書を出す必要がある。準備しておいてほしい」。同社では,開発担当者は稼働環境に触れないルールになっているため,稼働環境を変更するためには依頼書を起票する。大規模なため,必要な枚数は膨大だ。

しかしよく調べると,このときは開発環境を構築するために,資源定義依頼書を個別に数百枚起票しようとしていたと分かった。そこで,開発環境の構築は開発側に権限を移し,依頼承認プロセスを簡素化した。さらに環境一括作成ツールを作り効率化したら,1人月以上を要していた依頼書起票作業が2人日で済んだ。表面的には作業の繁雑さという問題に見えたが,問題の本質は権限の持ち方にあったわけだ。

問題を発掘したらつぶす。しかも対処療法的につぶすのではなく,根治療法を目指す。これが第2の力,「探る力」である。問題の本質が究明できれば,目指すべきゴールが明らかになる。解決の道筋にブレが無くなる。

シンプルに整理する

東京カンテイの瀧内誠氏は数年をかけて,アプリケーション保守の問題を根本的に解決した。

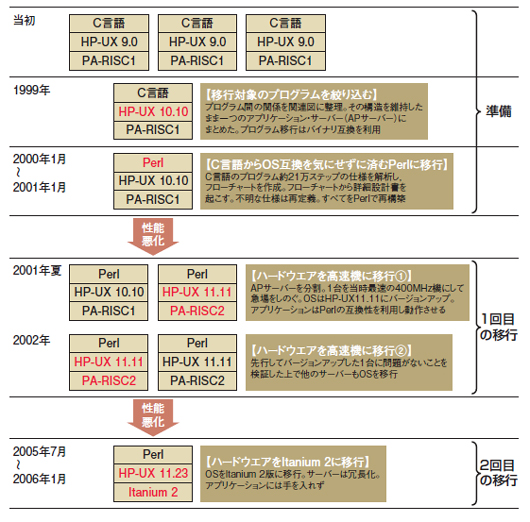

瀧内氏が東京カンテイのシステムを引き継いで1年後,基幹システムをリプレースする話が持ち上がった。ところが当時,プログラムの構造が不明だった。さらに,OSの非互換性にも悩まされた。旧システムは「HP-UX 9」。これを「HP-UX 10.10」に移行する。「9」と「10.10」とでは,プログラムのバイナリ互換はあるが,ソース互換がない。C言語で書かれている稼働中のプログラムをそのまま移行できるが,移行後,プログラムに修正を加えた場合に「9」上でコンパイルしてから「10」上に移す作業が必要になる。

瀧内氏は,問題の本質が「作業や構造が複雑であること」にあると考えた。構造が明解で,作業がシンプルであれば移行に苦労することはない。そこで「アプリケーション構造の把握」と「OSの非互換性問題からの脱却」という二つのゴールを設定した。

前者については,既存アプリケーションのプログラム間の関係を関連図に整理した。ドキュメントを見て分からないものは推測し,エンドユーザーからフィードバックを得ながら精度を高めていった。最終的には,基本設計書レベルのドキュメントまでリバース・エンジニアリングを行った。

後者のOSの非互換性問題については,ミドルウエアの採用で回避する方針を立てた。C言語で開発したプログラムを捨て,Perlで作り直した。実行環境がその下のレイヤーの違いを吸収できるからだ。移行しやすいシステムの構築はこれで完了した(図4)。

|

| 図4●東京カンテイが実施したシステム移行を楽にするアーキテクチャの変遷 基幹システムのサーバー機をリプレースするたび,アプリケーションの保守性の悪化に苦労していた。OSの非互換性に問題の本質があると考え,ミドルウエアにその差を吸収させるアーキテクチャに移行。アプリケーションの保守性を高めることに成功した [画像のクリックで拡大表示] |

その後,性能向上を目的とした移行を2回実施。いずれも,大きな問題は発生せず,アプリケーションの保守性を損なうことなく移行できた。