サーバーの仮想化の急速な普及に伴い,ストレージの仮想化についての話題も増えてきている。サーバー仮想化がシンプルなコンセプトで理解しやすいのと比較し,ストレージ仮想化は,実現できる機能が複数あることもあってメリットが理解しにくいようだ。

そこで,仮想化の目的をもう一度再確認した上で,ストレージの仮想化がその目的達成にどのように寄与するか,“効く”か,“効かない(効きにくい)”のかを解説する。

仮想化の目的

サーバー仮想化もストレージ仮想化も目的の本質はコスト削減である。当たり前のことであるが,この点を見失っているユーザーやベンダーも少なくない。仮想化によるコスト削減がどうやって達成されるのかを見ていこう。ストレージ仮想化はサーバー仮想化と比較するとイメージがわきやすく理解が容易かと思われるので両方を載せている(表)。

| 削減項目 | サーバー仮想化 | ストレージ仮想化 |

|---|---|---|

| ハードウエア/ファシリティ・コスト | 複数OSを一台の物理サーバー上に集約することでサーバー・ハードウエアおよびそのファシリティのコスト削減が可能になる | 複数サーバーの外部記憶領域を1台のストレージに集約することで,ストレージ・ハードウエアおよびそのファシリティのコスト削減が可能になる |

| ソフトウエア・コスト | ソフトウエアが統一あるいは集約され,コスト削減が可能な場合がある | ソフトウエアが統一あるいは集約され,コスト削減が可能な場合がある |

| 管理コスト | OSからみたハードウエア(実際には仮想化プラットフォーム)が統一され,一元化や自動化などにより管理コストの削減につながる | ストレージ管理が一元化・統一され,管理コストの削減につながる |

サーバー仮想化には上記のほかにレガシーOSの稼働というメリットがあるが,ストレージ仮想化にはないのでここでは触れていない。

表を見て気付かれる方も多いかと思うが,仮想化によるコスト削減は「集約」「統一」によるものである。

集約してハードウエア・コストが削減できるということは,もともと無駄があった(CPUリソースやストレージ領域など)ということである。ハードウエアの性能・容量のぎりぎりで稼働しているようなシステムを集約してもハードウエア・コストの削減効果は少ない。また集約することがコスト削減の根源であるから,仮想化技術によらずに集約できるのであればそれでもよいことになる。つまり,別のサーバーで動いていた複数のアプリケーションを単に1つのサーバー上で稼働させればよい。

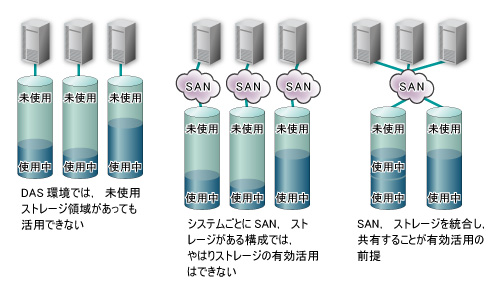

ストレージの場合,サーバーに割り当てた領域で未使用な部分,あるいはそもそもサーバーに割り当てていない領域をほかのサーバーから利用するようにすれば,ストレージの効率的な利用が可能になり,ストレージ全体のTCOは削減できる。このために必要なのはSAN環境へストレージ統合することであり仮想化ではない(図)。

|

| 図●ストレージ統合は仮想化の前提 |

表にある「管理コスト」の削減が実際には仮想化が必須となる部分である。同一OS上に複数のアプリケーションを稼働させればコスト削減になることは分かっていても,コンプライアンスやセキュリティ,運用上の制約でそれができないことも多い。また,アプリケーションを同居させることによる副作用がないかどうかの検証が必要でそのコストが膨大ということもある。同様にストレージ管理ソフトウエアによって操作・管理を一元化することができても運用上の制約(ある機種だけ管理外となってしまう等)があったり,効率面で仮想化した方が良いということもある。

つまり,単なるハードウエア,ファシリティ,ソフトウエアの削減ではなく,管理面での統合・一元化,場合によってはプロセス自動化といった点までを踏みこんで変革しなければ,仮想化の本当のメリットは得られないということだ。

| 成田 雅和(なりた まさかず) シマンテック グローバルコンサルティングサービス ジャパン ソリューションサービス部 マネージャ |

| 国内系製品開発メーカーにて,コンピュータ開発支援装置などの製品開発を担当する傍ら,海外関連事業にも携わる。その後、国内系SI会社において,関連会社であるデータセンター事業者が提供するデータセンターおよびストレージサービス,オンライン証券システム,デジタルコンテンツ販売システムなど,100以上のシステムの設計,構築,サービスインを担当。また,自社のISMS取得やプライバシーマーク取得プロジェクトにも参画。その後,2005年にベリタスソフトウェアに入社し,合併に伴うシマンテックへの移籍後,金融,製造,製薬業界のバックアップのソリューションの刷新,災害復旧(ディザスタリカバリ)やアーカイブシステムの構築を担当。現在は,コンサルティングサービスのソリューションサービス部のマネージャとして,シマンテック製品の導入に関するコンサルティングを担当している。 |