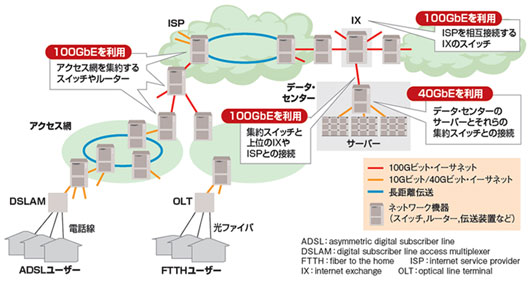

100Gビット・イーサネットは,基本的にネットワーク機器同士をつなぐために使われる。例えば,スイッチ同士や,スイッチとルーター,あるいはルーターと伝送装置を接続する。

実は,100Gビット・イーサネットのほかに,サーバーをLANにつなぐための次世代イーサネット規格がある。それは最大伝送速度40Gビット/秒の40Gビット・イーサネットである。

一つの規格に2種類の伝送速度を盛り込む

100Gビット・イーサネットと40Gビット・イーサネットは,別の規格としてではなく,一つの次世代イーサネット規格として策定されている。一つの規格に異なる伝送速度の仕様が定義されるのは,イーサネットの歴史上,初めてのことだ。

2種類の仕様は用途ごとに使い分ける。100Gビット・イーサネットは,IXのコア・スイッチ,ISPのコア・ルーターや集約スイッチなどに使われる(図6)。また,データ・センターでサーバーを集約するスイッチを上位のIXやISPに接続する場面でも使われる。一方,40Gビット・イーサネットは,データ・センターに置く大型サーバーのLANインタフェースとして利用される。

|

| 図6●ネットワーク・インフラと次世代イーサネットを使う個所 100Gビット・イーサネット(100GbE)は,主にインターネットの中核を成すISPやIXで使われる。40Gビット・イーサネット(40GbE)は,主にサーバーのインタフェースに利用される。 [画像のクリックで拡大表示] |

サーバー用途には低コストの40Gを利用

イーサネットの伝送速度は,10Mビット/秒から10Gビット/秒まで,すべて10倍単位で向上してきた。次世代イーサネットの伝送速度は,10Gビット/秒の10倍,すなわち,100Gビット/秒になると考えるのが自然だろう。

では,なぜ40Gビット/秒という速度が加わったのだろうか。そこには,サーバー・ベンダーの強い要求があった。

次世代イーサネットの仕様を検討するスタディ・グループが設立された2006年当初,通信事業者や通信事業者向けの装置ベンダーが中心となり,100Gビット・イーサネットだけで検討を進めていた。

ところが,2007年に入ると,サーバー・ベンダーやサーバー向けチップ・ベンダーが40Gビット・イーサネットの必要性を訴えた。「サーバーには100Gビット/秒は過剰なスペックで,コストが高くなるため採用できない」という主張である。そこで,より低コストで製品化できるように,伝送速度を落とした仕様を作るように要求した。

結局,どちらか一本に統一できず,両方を仕様に盛り込むことになったのである。

40Gはサーバー向け,ストレージ用途も

サーバー用途の40Gビット・イーサネットは,ネットワーク用途の100Gビット・イーサネットとは対照的に,今すぐに必要となるわけではない。

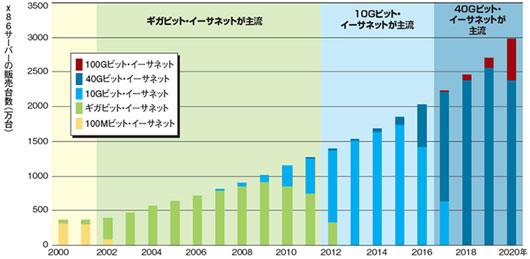

例えば,米インテルと米ブロードコムは,サーバー用インタフェースに40Gビット・イーサネットが主流になるのは2017年,つまり今から10年後になると見ている(図7)。2007年の現時点では,ギガビット・イーサネットが主流で,10Gビット・イーサネットはほとんど使われていない。10Gビット・イーサネットが主流になるのは2012年と推測している。

|

| 図7●サーバー用途では100Gビット・イーサネットはしばらく使われない IEEEのHSSGで米インテルと米ブロードコムの資料を基に作成。2007年以降の販売台数の総数は米IDCの推定。イーサネットの種類ごとの販売台数は米インテルと米ブロードコムの推定。 [画像のクリックで拡大表示] |

サーバーのインタフェースで入出力されるデータ量は,24カ月で2倍というペースで増えている。「プロセッサの処理能力が18~24カ月で2倍になる」とする「ムーアの法則」と同じペースである。この増加ペースは,ネットワークのトラフィックに比べると緩やかだ。サーバーのインタフェース速度は,2007年では10Gビット・イーサネットで十分間に合う。2010年でようやく追いつくレベルだ。

40Gビット/秒の帯域を持つインタフェースは,2010年の時点では必要なくても,10年後には必要となる。そのような長期的な視点で作られるのが40Gビット・イーサネットである。

高速化でストレージ用途を取り込む

必要とされる帯域の増加ペースは,ネットワーク用途に比べるとサーバー用途の方が緩やかだ。しかし,IPTVや新しいWebアプリケーションなどが登場し,確実にサーバーとLANの間を流れるデータ量は増えている。40Gビット・イーサネットの第一の目的は,LANとサーバーの間の帯域を広げ,大量のデータをやりとりできるようにすることだ。

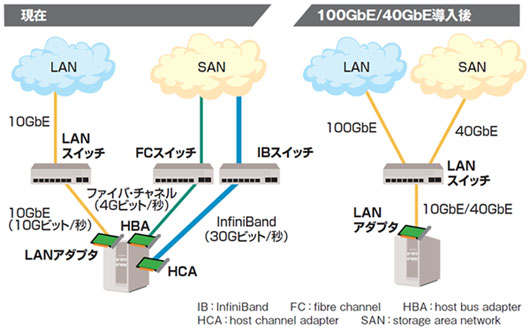

実は,40Gビット・イーサネットにはもう一つの狙いがある。それは,ストレージとサーバーを結ぶSANをイーサネットで実現することだ。

現在SAN用のインタフェースには,「ファイバ・チャネル」と呼ぶ方法が一般的だ。ファイバ・チャネルでは,ストレージのデータやSCSIコマンドをやりとりできる。

ファイバ・チャネルを利用するには,サーバーに「HBA」(host bus adapter)と呼ばれる専用アダプタを取り付けなければならない。また,複数のサーバーとストレージを接続するための「FCスイッチ」と呼ぶ装置も必要だ。現在利用できるファイバ・チャネル製品の最大伝送速度は4Gビット/秒。2008年には,最大伝送速度8Gビット/秒の製品が登場する予定である。

さらに,ストレージとサーバーを接続するためのインタフェースをより高速にするには,「InfiniBand(インフィニバンド)」という規格を利用する方法もある。例えば,ブレード・サーバーの1シャーシ内ではファイバ・チャネルでSANを構成し,その上位のリンクにInfiniBandを利用するといった構成である。

InfiniBandはもともとバックオフィス系のサーバー間を接続する高速インタフェースとして開発された。現在は高性能コンピューティング(HPC)用途のほか,ストレージによく利用されている。InfiniBandでは,2.5Gビット/秒,10Gビット/秒,30Gビット/秒の3種類の伝送速度が利用できる。InfiniBandをストレージ用途に利用する場合,ファイバ・チャネルと同様,専用のサーバー用アダプタとスイッチが必要になる。

一方,最近はSCSIコマンドをIPでカプセル化する「iSCSI(アイスカジー)」と呼ぶ方式を使い,イーサネットでサーバーとストレージを接続する方法が普及しつつある。この方法を使えば,サーバーとストレージをLANだけで接続でき,専用のアダプタやスイッチで構成したSANを必要としない。

しかし,現行の10Gビット・イーサネットでは,InfiniBandの帯域を大きく下回ってしまう。そこで,次世代イーサネットでは,40Gビット/秒に高速化することで,InfiniBandが使われているSAN用のインタフェースを代替することを狙っている(図8)。

|

| 図8●40Gビット・イーサネットでストレージ関連のインタフェースを統合 ストレージ向けのインタフェースをイーサネットで実現することで,従来はSANと接続するために必要だったストレージ用のインタフェース・アダプタやスイッチがいらなくなり,低コスト化を図れる。 |

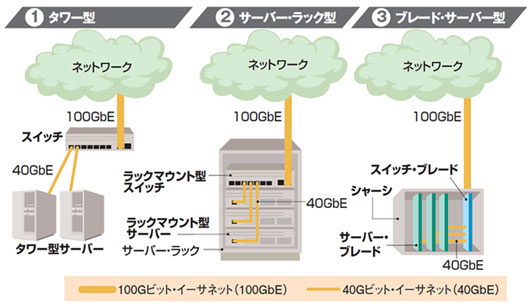

サーバーの実装形態に合わせた伝送距離仕様

サーバーのハードウエアの実装形態は,(1)タワー型,(2)サーバー・ラック型,(3)ブレード・サーバー型──の3種類がある(図9)。こうした形態は,100M/1G/10Gビット・イーサネットと40Gビット・イーサネットでは変わらない。ただ,40Gビット・イーサネットは,3種類の実装形態のそれぞれに合わせて,3種類の伝送仕様が決められている。

|

| 図9●40Gビット・イーサネットでサーバーを接続する三つの方法 サーバーのインタフェースに40GbEを利用する。スイッチと上位ネットワークとのアップリンクには100GbEを使う。 |

タワー型の場合,サーバー・マシンとスイッチをつなぐためのケーブル長を考慮し,最大伝送距離を100mと定義している。サーバー・ラック型は,ラック内での配線を前提とし,最大伝送距離10mと決めている。

ブレード・サーバー型は,サーバー・ブレードとスイッチ・ブレードを接続するためのシャーシ内配線をイーサネットで実現するという試みである。最大伝送距離は1mとなっている。これはシャーシ内でサーバー・ブレードとスイッチ・ブレードを接続するのに十分な長さだ。