市谷:ということは,オンライン・ゲームのパスワードも10文字くらいで設定しておけば,安心していいということですね。

室長:いや,そうとも限らんぞ。パスワードへの脅威というのは,機械的な攻撃だけじゃないからのう。

市谷:あ!キー・ロガーとかですか?

室長:そうじゃ。それに盗聴されることもあるしのう。

パスワードは盗聴されることもある

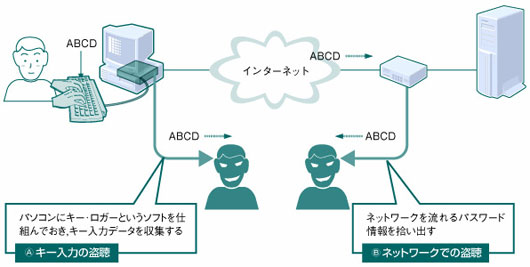

パスワードへの攻撃は辞書攻撃やブルート・フォース攻撃だけではない。キー・ロガーというソフトによってキー入力が盗まれたり,ネットワークを流れるパスワードが盗聴されることもある(図3)。キー・ロガーや盗聴でパスワードが盗まれれば,いくら強いパスワードでも意味がない。

|

| 図3●パスワードは知らない間に盗まれることがある パソコンに仕掛けられたキー・ロガーで入力データを収集されたり,ネットワーク上でパスワードが盗聴されてしまう。 |

キー・ロガー対策は,つまるところ「ウイルス対策」である。ウイルス対策ソフトによるチェックを徹底したうえで,怪しいファイルを開かないようにする必要がある。

市谷:鍵マークが付いたWebアクセスやSSHは暗号通信なので,パスワードも暗号化されるんですよね。それなら大丈夫なんですね?

室長:ほっほっほ。それはちと考えが甘いぞ。暗号通信を使っていても不正アクセスはできてしまうんじゃ。

市谷:ええっ!? 暗号ってそんなに簡単に破られてしまうんですか?

室長:暗号を破る必要は無いんじゃよ。

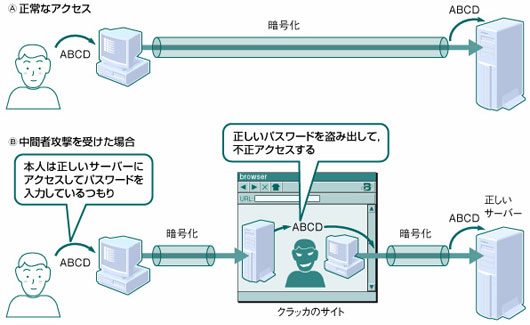

パスワードを暗号化したり,「ワンタイム・パスワード」と呼ばれる使い捨てパスワードを使ったとしても,ネットワークでパスワードが盗まれることはある。

中間者攻撃という方法を用いれば,暗号通信は「盗聴」できるのだ(図4)。2台のコンピュータの間に割り込む方法だ。暗号化した通信をいったん復号してパスワードを取り出したり,ワンタイム・パスワードを再利用したりする。

|

| 図4●暗号化やワンタイム・パスワードでも「中間者攻撃」は防げない クラッカのサイトで暗号を復号したり,ワンタイム・パスワードを中継したりする。クラッカのサイトを見抜けないと危険である。 |

割り込む方法は多数存在する。DNSやARP(アープ)の情報をねつ造したり,Windowsパソコンのhosts(ホスツ)ファイルを改ざんしたりする。

本物そっくりの偽サイトに誘導させてIDとパスワードを入力させる「フィッシング」も,中間者攻撃と同様の割り込み手法を用いることがある。残念ながら,こうした割り込み手法は,いったんやられてしまうと気付くことが難しい。

市谷:暗号通信は絶対安全だと思ってましたが,全然違うんですね…。

室長:何も無いよりはましじゃよ。暗号ではない通信の場合は,間に割り込まれても気付くことは非常に難しいんじゃが,暗号通信なら気付くチャンスがあるんじゃよ。

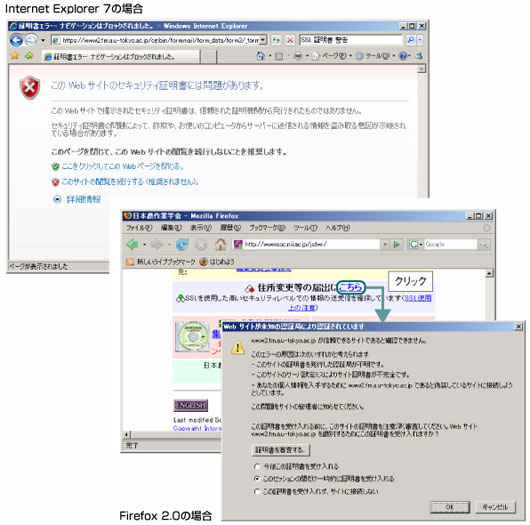

市谷:…! もしかして「証明書エラー」ですか? ときどき見ますけど(図5)。

|

| 図5●証明書エラーが表示されるときはパスワードを盗むための中間者攻撃サイトにアクセスしている可能性がある サイトの閲覧は続行しない方がよい。 |

室長:おお。成長したのう。割り込まれてまずいのはSSLも同じなんじゃがの,知っての通りまっとうな相手でなければWebブラウザがエラーを出してくるんじゃよ。つまり…。

市谷:いつものサイトで,いつもは出ないはずの証明書エラーを見たら,怪しいと思えばよいんですね!

室長:そうじゃ。もっとも最近は,まっとうな証明書を取得している怪しいサイトもあるようじゃがの(苦笑)。

市谷:え!? …それは証明書を出しちゃう方もどうかと思うけどなあ。

室長:実際にはそんな例はほとんど無いようじゃがのう。

市谷:…しかし,今までに挙がった脅威は,オンライン・ゲームの場合ほぼすべて当てはまりそうですねえ…。

室長:それはそうじゃ。オンライン・ゲームといえども,ゲーム・ソフトの使い方だけに注意していればよいはずもないからのう。ゲーム運営会社を装ったフィッシング,中間者攻撃,ゲーム自体のパスワード・クラック,盗聴,キー・ロガー。ほっほっほ。何でもアリじゃな。

市谷:ううう…。そ,そしたら回答は,「パスワードは英数字と記号の組み合わせで10文字にすること。フィッシングや中間者攻撃,それにキー・ロガーにも気を付けること」ですか? 普通の人にはほとんど不可能な気がするんですが…。

室長:そういう言い方じゃ,わしでも不可能な気がするぞ(笑)。だいたい,「気を付ける」って何にどう気を付ければいいのかわからんし。

市谷:ええと,まずは「証明書エラーが出たら怪しいと思え」,ということですか。

室長:ウイルス対策もあるのう。

市谷:なんだか結局,ほとんど全部のセキュリティ対策が必要,ってことになりそうですね。

室長:かもしれんが,パスワードに限るなら,(1)10文字以上にする,(2)辞書に載っていない文字にする,(3)英数字と記号の組み合わせにする,(4)年に2回は変える──ことじゃな。

市谷:何で年に2回なんですか?

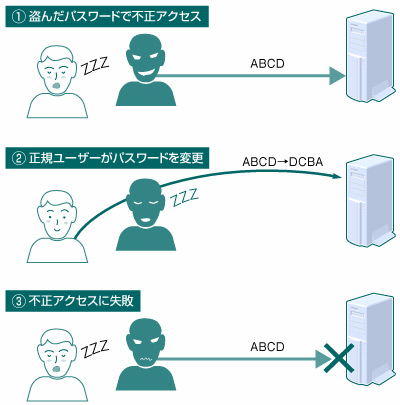

室長:根拠は無い(笑)。ただし,パスワードを定期的に変えるのは,総当たり攻撃への対策というよりは,盗聴やキー・ロガーへの対策なんじゃよ。更新すれば,それ以前に盗んだパスワードで不正アクセスできなくなる(図6)。クラッカが再度不正アクセスしようとするなら,パスワードをもう一度盗まなきゃならんので,それだけ盗聴に気付きやすいというわけじゃ。

|

| 図6●パスワードを定期的に変更してリスクを減らす 何かのはずみでパスワードが盗まれても,変更すればその時点で不正アクセスはできなくなる。クラッカが再度パスワードを盗もうとしたときに,気付ける可能性もある。 |

市谷:…し,しかし博士,長くて意味が通らなくていろんな文字種を使ったようなパスワードを,年に2種類も覚えなければならないというのは,これまたすごくハードルが高いような気がするんですけど…。

室長:無理なら何かをあきらめるしかないな。ほっほっほ。

市谷:そんな回答できませんよ…。

長くて複雑なパスワードを覚えられないのであれば,素直にメモすればよい。メモするな,と説いている人もいるが,セキュリティ上必要な条件を満たすパスワードは,記憶するのが難しい。

パスワードはパソコンと離して保管

そこで問題は,そのメモをどこに保管するかである。よくあるようにパソコン本体や,ディスプレイに付箋紙を貼り付けるというのは論外だ。貼り付けることでパソコンに関係がある情報だということを知らせてしまっているからだ。メモを財布や定期入れに入れておけばまず安心だろう。パソコンと定期入れを一緒に盗られたり紛失しなければ,悪用されることはないからだ。

室長:メモを無くすことが心配なら,パソコンとは関係のない引き出しかどこかにパスワードを書いたノートを保管して,バックアップにすればいいじゃろ。会社の場合も同じで,システム管理者に預かってもらうとか,鍵のかかるキャビネットに入れておけばいいのではないかな。

市谷:これまでの常識からすると抵抗感がありますが,こうして考えるとメモするというのは合理的ですね。

室長:これで回答できそうじゃな。…おお,そうじゃ。「パスワードは?」と聞かれても,本当のことを言うな,というのも回答に付け加えておいてくれんかの。

市谷:…そうですね(苦笑)。

|

![Word 最速時短術 [増補新版]](https://info.nikkeibp.co.jp/atclnxt/books/25/03/07/00396/B_9784296207329.jpg)