想定外のデータの利用を減らすため、キリン・グループはデータ品質を考慮したシステム開発プロセスを採用している。グループ全体の標準となるデータ分析・設計の方法論を駆使して、データ構造を示した「データモデル」を作成。このデータモデルをすべての出発点として、システムの機能やプロセスを設計・実装している。

キリン・グループが作成するモデルは、「概念データモデル」と呼ぶ。DOA(データ中心アプローチ)に基づくシステム分析・設計に使うモデルの1つで、システムや業務が扱うデータの意味と関連を分析・図式化する。狙いは、データ自体が持つ「意味」をシステム開発の上流段階で明確にすることだ。

データ自体に「意味」を付与

|

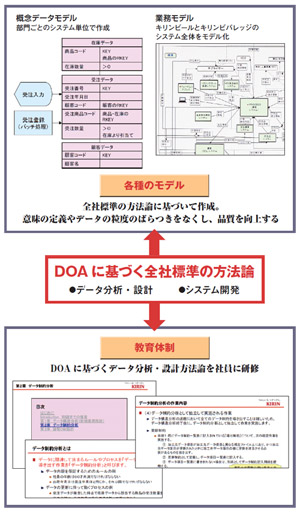

| 図1●キリン・グループのデータ品質向上の取り組み DOA(データ中心アプローチ)に基づく分析・設計方法論を中心に、全社標準のデータ・モデル整備や人材育成などを進めている [画像のクリックで拡大表示] |

品質の低いデータが生まれる原因の1つは、あり得ない値を入力できてしまったり、同じデータを重複して保持できてしまったりすることだ。概念データモデルを使うと、文字や数値だけでは表せない「意味」や「前提条件」を、データ自体に付与できる。具体的には、各属性が取り得る値の上下限や、データの更新に伴って発生する処理を記述可能になる。こうした付帯情報を、データの「制約」と呼ぶ。

キリン・グループの情報化全般を担うキリンビジネスシステム(KBS)の滝田毅彦 経営企画部PMOグループ部長は「データの意味を考慮することは、データ品質の向上に不可欠」と、重要性を強調する。「実装すべき機能やプロセスだけにとらわれず、エラーをチェックするロジックの漏れをなくしたり、プログラムを保守しやすく簡潔にしたりできるからだ」(同)。

すでにKBSは、キリンビールの既存システムについて、ほぼすべてのデータモデルを作成済み(図1上)。10数年来にわたってDOAによる業務分析を進めてきた成果である。他のグループ企業の既存システムについても、データモデルの作成を進めている。

新規システムは、すべて概念データモデルの作成から開発をスタートさせるという。グループの標準となるデータ設計手法を確立することで、データ設計のばらつきをなくす狙いもある。

同グループが運用するシステムはキリンビールが250、キリンビバレッジが300に上る。KBSはこの2社について、両社内の業務システム全体の関係を示したモデルを作成。概念データモデルと合わせて、各システム間でやり取りするデータの種類や、データモデルの影響範囲を把握しやすくするようにする。

モデリング人材の育成が課題

現在、キリン・グループでは作成したデータモデルを使って、組織や取引先といったマスターデータの統合を計画している。データモデルによって全社のデータ構造の可視化にメドが立った。次は、マスターデータのコード体系の共通化にとりかかろうというわけだ。

完了予定は09年末。統合したマスターデータを基に、グループ企業間での間接業務システムの「シェアード・サービス化」を進める。さらにその先には、SCMの洗練化も、視野に入っているとみられる。

データに関する先進的な取り組みを実施するため、キリン・グループが不可欠だと考えているのが人材の育成である。

KBSは高いモデリングのスキルを備えた人材の確保に力を注いでいる。概念データモデルの基本を記した教科書を、滝田部長らが独自に作成。1日から2日がかりで、概念データモデルに沿った分析手法やモデルの作成手順などを研修する(図1下)。

研修は1年に1~2回。KBSのスタッフ部門を除く全社員200人のほか、協力会社にも実施している。今後は「できるだけ若手の社員に概念データモデルの手法を習得させていきたい。そのためには研修だけでなく、数多く実戦経験を積ませるようにしていきたい」(滝田部長)という。

手応えはある。滝田部長は「当社社員のモデル作成の効率は、確実に良くなっている」と話す。