前回で紹介した四つの工夫の裏側にあるのは「UCD(ユーザー中心デザイン)」という方法論。今回は,UCDについて解説しよう。

徹底的に利用者の立場に立つ

使い勝手の良いシステムを作るには,上流から下流まで開発プロセス全体で取り組まなければ不可能だ。人間中心設計推進機構の監事である小林正氏(富士通ソフトウェアテクノロジーズ 共通技術統括部 シニアマネージャー)は,そのことをデータで裏付ける。「(自社内のプロジェクトで調査したところ)業務要件と関連する使い勝手の悪さは,全不具合の7割を占めた」(同氏)。こうした不具合は,業務要件の分析段階から使い勝手に配慮しないと排除できないものである。

そこでキーとなるのがUCDである。UCDとは,使い勝手の良い対話型システムを設計するためのプロセスを規定したもの。その特徴は,徹底的に利用者の立場や視点に立って分析することにある。これにより,利用上のバグをつぶし,利用品質を高める。こうした考え方は国内でも受け入れられ,「この5年間で組み込みシステム開発を中心に積極的に使われるようになってきた」(日本におけるUCDの専門家であるメディア教育開発センター 研究開発部 教授 黒須正明氏)という。

設計,評価,改善を繰り返す

UCDのプロセスは,(1)利用状況の把握,(2)利用状況から利用者と利用組織の要求を探索,(3)要求を満たす解決策を設計で提示,(4)解決策の効果を検証・評価,(5)評価結果に基づいて解決策を改善――で構成し,(3)~(5)を繰り返して利用品質を上げていく。一般的な業務モデリングが経営的な視点で生産性の高いシステムのあり方を分析するのに対し,UCDは利用者視点で使いやすいシステムのあり方を分析する。

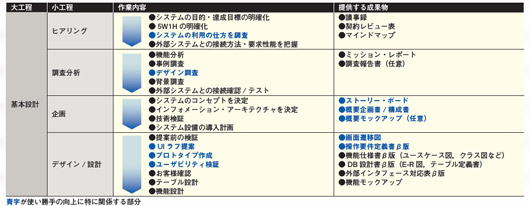

UCDを採り入れたセカンドファクトリーの例で示そう。同社は開発プロセスと成果物を表1のように整理した。要件定義を含む基本設計を「ヒアリング」「調査分析」「企画」「デザイン/設計」の4工程に分けている。

| 表1●使い勝手の良いシステムを構築するための上流工程と成果物(セカンドファクトリーの場合) [画像のクリックで拡大表示] |

|

まず,ヒアリング工程で(1)利用状況を把握する。次の調査分析工程で,(2)利用状況から利用者と利用組織の要求を探索する。前述した「工夫1:模型を作って動かす」は,この工程での取り組みだ。

そして,企画工程とデザイン/設計工程を通じ,(3)要求を満たす解決策を設計で提示する。この工程では,「工夫2:壊しては作る」と同様に,“動く”モックアップを作って利用者に試してもらい,(4)解決策の効果を検証・評価することが多い。「壊しては作る」ことにより,(5)評価結果に基づいて解決策を改善していくわけだ。検証・評価は,下流工程や納品後のサポート工程でも実施する。

利用者像と使い方を明確化

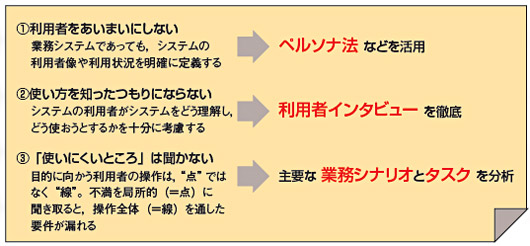

UCDを現場でうまく採り入れるポイントは3点あると,ユーザビリティ改善コンサルタントの樽本徹也氏(利用品質ラボ)は指摘する。(1)利用者をあいまいにしない,(2)使い方を知ったつもりにならない,(3)「使いにくいところ」は聞かない――である(図1)。

|

| 図1●UCDをうまく採り入れるポイント Webサイトや組み込みシステムなどのユーザビリティ改善を手がける利用品質ラボの樽本徹也氏がまとめた,使い勝手の要求を聞き取る際のポイント |

そもそも使い勝手とは,「利用者の目的を達成できるか」「利用者の目的を達成するまでに無駄が少なかったか」「利用者に不満を抱かせなかったか」という三つの尺度で評価する。「利用者や使い方に応じて評価は変わるので,利用者や使い方を明確にしない限り評価できず,したがって改善もできない」(樽本氏)。使いにくさは操作の流れで感じるものなので,不満を局所的に聞いても改善につながらない。

利用者像を明確にするには,実際の利用者にヒアリングするのが基本である。さらに,時間や工数が許せば,ヒアリングで得た利用者の写像として「ペルソナ」と呼ぶ“仮想人格”を作るとよい。ソニー生命保険の長尾氏は,前述した営業支援システムの要件定義に際してペルソナを用いた。ペルソナの要求に応えることを必要条件(十分条件ではない)ととらえることで,「開発に携わる担当者間の目的意識が定まり,利用者像のブレが少なくなった。(会社の経営陣など)想定利用者でない人からの趣味的な要求を排除しやすくなった」(長尾氏)という。