市谷:ところで,ボットに感染したってことは気付きにくいはずなのに,どうして感染したことがわかったんですか。

青年:ええ。実は私は,とある会社でネットワークを管理しているんですが,こういうメールが届いたんですよ。

市谷:どれどれ。「御社はボットに感染しているのでは…」。うーん。

室長:これをもって,ボットに感染したとは断言できないと思うんじゃが…。

青年:そうなんですか?

室長:そうじゃそうじゃ。じゃあ,これで相談終了ってことでよろしいかの。

市谷:いやいやいや,ちょっとちょっと。…少なくとも本当にボットに感染していないのかどうか,論理的に説明できるようにしたいと思うのですが。

室長:ううむ…。まずは,侵入防止対策をきちんと講じているかを確認するんじゃな。

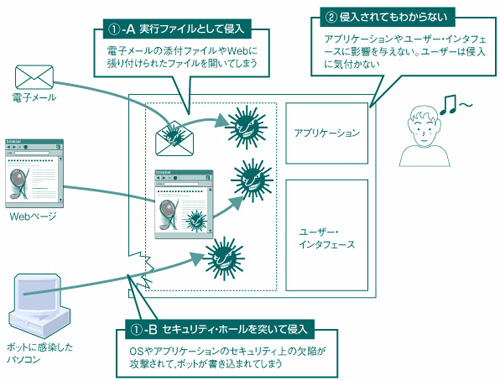

ボットの被害を防ぐには,やはり感染しないのが一番だ。ボットの感染経路は二つある(図4の(1))。一つは,メールの添付ファイルとして送られてきたりWebページからダウンロードしてしまったボットをユーザーが実行してしまうこと。もう一つは,ボットに感染したパソコンからセキュリティ・ホールを攻撃されることである。

|

| 図4●ボットに侵入されても気付かない ファイルをうっかり実行したり、セキュリティ・ホールをふさぎきれなかったりすると感染してしまう。感染しても目に見える症状はないのでわからない。 [画像のクリックで拡大表示] |

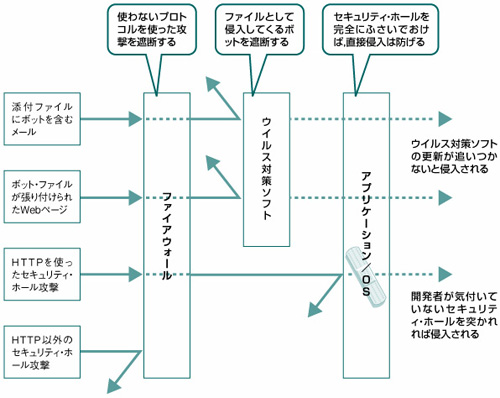

侵入を完全に防ぐのは難しい。しかし,侵入方法はウイルスと同じため,ウイルス対策と同じ侵入防止策で,ある程度防げる(図5)。まずは,侵入予防策がきちんとされているかを確認しておこう。

|

| 図5●ボット対策とウィルス対策は基本的に同じ 単独の対策では不十分。ファイアウォールとウイルス対策ソフトを利用し、ソフトの更新を徹底する。ただし、それでもボットに侵入されてしまうこともある。 [画像のクリックで拡大表示] |

予防策はウイルスと同じ

まず,何と言ってもウイルス対策きちんと導入して使うことだ。また,OSやアプリケーションのセキュリティ・パッチの適用も必要である。WindowsならWindows Updateで月に一度はパッチを適用する。

もうひとつ定番と言えるのは,ファイアウォールである。一部のボットはファイル共有で用いる通信ポートを伝って侵入してくる。インターネットとの間にファイアウォールを置いて不要な通信を止めておくのはもちろんのことだが,不用意に待ち受けている通信ポートを作らないように,パーソナル・ファイアウォールも利用しておくとよいだろう。

青年:あ,それ,セキュリティの基本ですね。それなら社内でやっています。わが社は大丈夫ってことですね。

市谷:ホントにすべてのパソコンでウイルス対策ソフトとパッチ当てが徹底できているんですか?

青年:そう言われると自信がないですが…。

室長:うーん。徹底するのが難しいということもあるが,徹底していたとしても安全とは言えないんじゃよ。先ほど説明したように,ウイルス対策ソフトでは検出できないこともあるんじゃ。

青年:どうしたらいいんでしょう…。

室長:ううむ。ファイルとしてやってくるボットであれば,そのファイルを開かなければ感染することはないんじゃ。

![Word 最速時短術 [増補新版]](https://info.nikkeibp.co.jp/atclnxt/books/25/03/07/00396/B_9784296207329.jpg)