ITベンダーにとってソフトウエア関連特許の取得は大きな武器になる一方,他社が特許を取得した場合には莫大な特許使用料を請求される可能性もある重要な問題になった。特に他社の特許に関しては,正しい知識を備えたうえで慎重に対処すべきだ。

1990年に,米テキサス・インスツルメンツ(TI)は,富士通が製造・販売するDRAMやPROMについて,特許使用料相当の損害金を請求した。TIが持つ集積回路(IC)の特許に触れる,というのがその理由だ。これに対して富士通は1991年に,TIの特許を侵害していないことを確認するために訴訟を起こした。

ICはTIのジャック・キルビー博士が発明した(キルビー博士はこの発明で2000年にノーベル物理学賞を受賞している)。TIは1959年2月に,この発明を米国特許商標庁に特許出願,同年に特許が成立している(キルビー特許)。60年2月には日本の特許庁にも出願,61年に公告された。

TIは64年1月にも,キルビー特許に関連する発明を日本の特許庁に分割出願(囲み記事参照)したほか,71年11月には,この出願にもとづき再び分割出願した。特許庁は64年の出願については「公知の発明にもとづき容易に推考できる発明である」ことを理由に特許を拒絶したが,71年の出願については「特許要件を満たす」と判断して86年11月に出願公告,89年10月に特許(キルビー275特許)を登録した。富士通が訴訟を起こしたのは,このキルビー275特許が対象である。

東京地方裁判所は,「富士通のICはいずれもキルビー275特許の特許請求範囲に含まれないので特許権は侵害していない」と判断,富士通が勝訴した(東京地方裁判所1994年8月31日判決,判例時報1510号35頁)。この判決に対してTIは控訴したが,東京高等裁判所は「キルビー275特許は,拒絶が確定している64年の出願と実質的に同一なので,無効と判断できる」とし,「TIが特許権を行使するのは権利の濫用として許されない」と判断,再び富士通が勝訴した(東京高等裁判所1997年9月10日判決 判例時報1615号10頁)。

これに対しTIは上告したが,最高裁判所も東京高裁の判決を是認するとともに,「特許に無効理由が存在することが明らかな場合には,当事者間の公平と訴訟経済の見地から,特許権の行使は権利の濫用となり許されない」と判断した。(最高裁判所2000年4月11日判決 判例時報1710号68頁)

コンピュータのメモリーやCPUが半導体集積回路(IC)の一種であることは誰もが知っていることだろう。このICという仕組みそのものに特許が成立している。ICの発明というキルビー博士の業績に与えられた“キルビー特許”である。

トランジスタは20世紀最大の発明の1つとされるが,それをより有効に生かすICの発明,すなわちキルビー特許の利用によって,コンピュータは一挙に普及した。キルビー特許に与えられた特許の正当性を疑う者は誰もいないし,TIはこのキルビー特許のおかげで莫大な収入を得た。

しかし,キルビー特許は80年代初頭に保護期間が終了した。そこで,TIはキルビー特許を分割出願することで,特許の延命を図った。86年に特許庁が公告した「キルビー275特許」はその1つだ。TIがキルビー特許を分割,再分割して出願した当時の特許法は,特許の存続期間を出願公告から15年と定めていた(現在は,特許出願の日から20年)。つまり,キルビー275特許により,2001年11月まで特許の存続期間を延ばすことに成功したのだ。

そのため東芝をはじめ国産メーカーの多くは,キルビー275特許に関する特許使用料を支払っていた。ただ1社,富士通は支払いを拒否。特許権を侵害していないことの確認を求めて訴訟を起こし,勝訴したのである。

このように,すでに成立している特許であっても,特許が無効になることがある。ではどんなときに特許が無効になり,どうすれば特許の効力を争うことができるのだろうか。

特許の成立要件とは何か

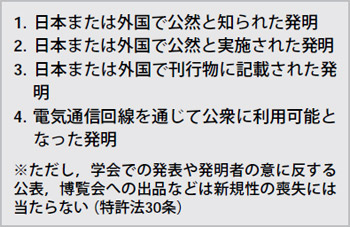

特許は,(1)産業上の利用が可能で,(2)まだ社会に知られていない新規の発明であり,(3)その技術分野で容易には発明できない進歩性を持つものに与えられる。この「産業上の利用可能性」),「新規性」(図1),「進歩性」)の3つの要件を「特許の実体的要件」と呼ぶ。

|

| 図1●特許庁による「新規性がない発明」の例(特許出願時が基準) |

特許の成立には,実体的要件以外にもう1つ成立要件がある。それが「先願主義」だ。これは,同一の発明を複数の人がそれぞれ独立に行った場合,最初に特許出願をした者だけが特許という独占権を取得する,ということである。

逆に言えば,実体的要件を1つでも欠いていたり「後願」だったりした場合は,その特許は成立しない。特許要件がないと考える人は,その旨の情報を特許庁に対し,出願公開後(特許法施行規則13条の2),または特許付与後(特許法施行規則13条の3)に提供し,特許庁の考慮を促すことができる。さらに,特許の有効性についての判断を,特許庁または裁判所に請求することができる。

特許庁と裁判所の関係

特許を無効と考える人や企業は,いつでも特許庁長官に「特許無効審判」を請求できる(特許法123条)。特許無効審判とは,「特許が有効か無効かの判断を特許庁が行う制度」で,特許庁が特許を無効と判断すると,特許は誰に対しても無効となる。

従来は,この特許無効審判で無効審決が出ない限り,裁判所は特許が無効かどうかの判断はできない,とされてきた。たとえ裁判官が特許権を無効と考えたとしても,特許権が有効であることを前提にして訴訟手続を進めなければならなかったわけだ。これは,裁判で特許の“非侵害”を訴える側にとっては不公平だ。

こうした中,冒頭の富士通事件では,最高裁判所が「特許侵害訴訟手続の中で裁判所は特許無効の判断ができる」ことを初めて示した画期的な判決をした。この判決を受けて,政府は,裁判所の無効判断と特許庁の無効審判の関係を見直し,特許権侵害訴訟の被告が特許無効の抗弁を提出できる旨の規定を特許法に新設した(特許法104条の3)。抗弁が認められると特許は被告との関係でのみ無効となる。

|

|