登場から半年が過ぎようとしているWindows Vista。枯れたWindows XPに比べて足回りを一変させたVistaを上手く使いこなせば,企業ネットの構築・運用作業を効率化できる。Vistaパソコンの社内導入に先立ってネットワーク担当者が押さえておきたいポイントを解説する。

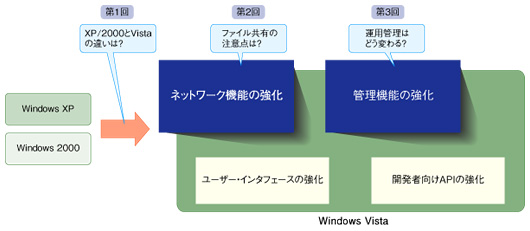

ネットワーク管理者が押さえておきたいマイクロソフトの最新OS「Windows Vista」のポイントは大きく三つある(図1)。(1)Windows 2000およびWindows XPとの相違点,(2)ファイル共有などネットワークのサブシステムの変更点,(3)運用管理を支援する新機能──である。

|

| 図1●ネットワーク管理者が押さえておきたいVistaの3大ポイント (1)XP/2000との相違点,(2)ファイル共有システムにおける変更点,(3)運用管理の支援機能──がある。 |

今回は,企業ネットワークにVistaパソコンを受け入れるか否かの判断材料となる「2000/XPから進化,あるいは退化したネットワーク機能は何か」を解説する。

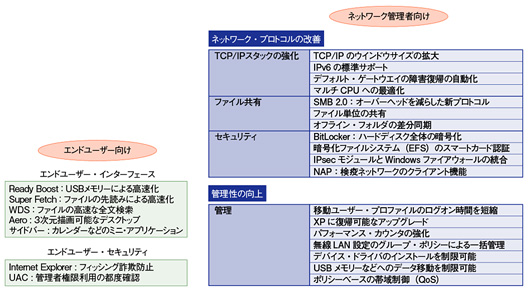

Windows 2000/XPとの相違点でネットワーク管理者が注目すべきは,やはりOSが備える機能としての“本道”とも言えるネットワーク・プロトコルの改善にある(図2)。というのは,Vista標準のWebブラウザである「Internet Explorer 7」はXP向けにも提供されているし,セキュリティ機能を強化するハードディスク暗号化の「BitLocker」や,検疫ネットワークのクライアント機能「NAP」などと同等の機能は,サードパーティがアプリケーションとして提供しているからだ。

|

| 図2●Windows Vistaの新機能 エンド・ユーザー向けの機能強化だけでなく,ネットワーク性能や管理性の強化などネットワーク管理者向けの新機能・改善も数多い。 [画像のクリックで拡大表示] |

ここからはVistaの新プロトコル・スタックに焦点を当て,主にTCP/IPスタックの進化について見ていくことにしよう。

IPv6標準,自動調節の新TCP/IPスタック

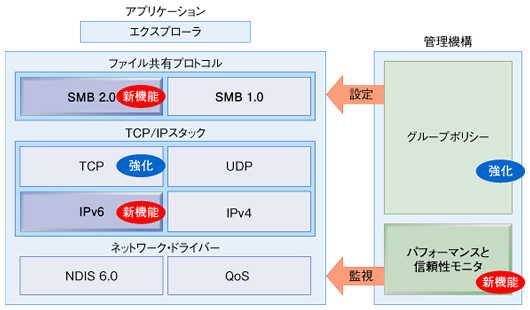

まずは,Vistaのネットワークを支えるシステム・プログラム群を見てみよう。物理層を制御するネットワーク・ドライバのインタフェースである「NDIS」,TCP/IPのプロトコル・スタック,そしてWindowsのファイル共有を司る「SMB」のすべてにおいて,Vistaではバージョンが上がっている(図3)。

|

| 図3●Windows Vistaのネットワーク・レイヤー TCP/IPスタックとファイル共有プロトコルのSMBを強化した。 |

NDISについては,TCP/IP処理のオフロードを指示するインタフェースが追加された。Vistaは,TCP/IPの処理をネットワーク・カードのチップで処理する機能である「TOE」対応のネットワーク・カードを標準で利用できるようにした。もっともこの機能は,クライアントOSである Vistaよりも,多数のTCP/IPセッションを同時にさばく必要がある開発中のサーバーOS「Longhorn」において威力を発揮するだろう。

TCP/IPスタックは,IPv6を標準とする実装に変わった。XPではIPv4のTCP/IPスタック(tcpip.sys)とIPv6の TCP/IPスタック(tcpip6.sys)のデュアル・スタック構造だったものを,Vistaではtcpip.sysに一本化したのである。

TCPレイヤーの機能強化としては,TCPのウインドウ・サイズを最大16Mバイトまで自動で調節する機能が目玉である。ウインドウ・サイズとは,連続して受信可能なデータ量のこと。受信側から送信側に伝えるパラメータである。Windows 2000/XPは,あらかじめ設定した値(RWIN値,デフォルトは64Kバイト)がウインドウ・サイズとなっていたが,VistaではRWINの設定は姿を消し,OSの自動調節の有効/無効を切り替えるだけとなった。

SMB 2.0では,複数の制御コマンドをまとめて発行する機能を備えた。これにより,コマンドとそれに対する応答のオーバーヘッドが削減される。詳しくは次回で解説するが,実効速度の向上と大規模化への対応を主眼とした機能強化である。

ウインドウ・サイズの自動調節とSMB 2.0は,遅延が大きく帯域が広い回線を利用する場面で,実効速度の最大化が期待できる。ただし,Vista同士あるいはVistaとLonghornの組み合わせなど,Vista以降のOS間での通信でしか有効にならない点に注意する必要がある。

Vistaになって失われた機能もある

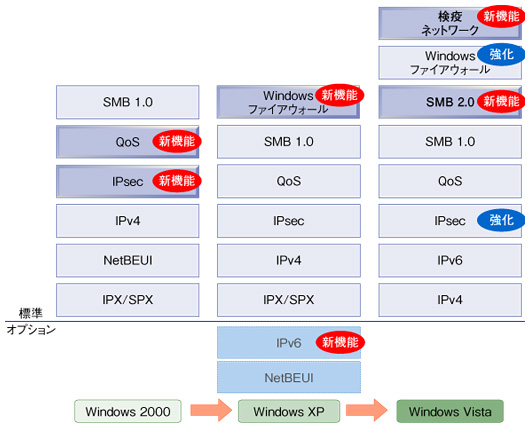

新機能が盛り込まれる一方で,失った機能もある(図4)。TCP/IP以前からWindowsのネットワーク・プロトコルとして使われてきた「NetBEUI」と,米ノベルのネットワークOSである「NetWare」にアクセスするためのプロトコル「IPX/SPX」のサポートである。これらはWindows XPからサポートの縮小が始まっていたが,Vistaでは完全に姿を消した。流れを整理しておこう。

|

| 図4●Windowsのネットワーク機能の変遷 Windows XP SP2でWindowsファイアウォールを搭載し,IPv6をオプションで提供。VistaはIPv6を標準とする一方,レガシーな非IPを捨て去ったIP特化型のOSである。 |

Windows 2000では,TCP/IPを標準プロトコルに位置付け,その周辺機能としてQoSやIPsecの機能が追加された。ただし,NetBEUIとIPX/SPXはサポートしていた。

続くWindows XPは,まずオプションとしてIPv6のプロトコル・スタックの試験提供を始め,Windows XP SP2の時点でIPv6に正式対応した。IPX/SPXはサポートしたものの,NetBEUIはOS標準のシステム・ファイルから外し,CD-ROMからインストールするオプションに格下げした。

そしてVistaでは,NetBEUI,IPX/SPXともプログラムを用意せず,現時点ではオプションとしても提供しないのである。

XP/2000環境の維持は仮想マシンで

とはいえNetWareは,かつてファイル・サーバー向けOSとして企業ネットワークに広く普及した。そして,インターネット対応を指向したNetWare 4/5への乗り換えを見送ったユーザーがIPX/SPXを利用し続けているケースがある。

こうしたユーザーにマイクロソフトが用意する解決策は,仮想マシン・ソフトと,ボリューム・ライセンス契約専用の「Vista Enterprise」を組み合わせる手 法だ。というのも,同ライセンスはパソコン用の1ライセンスだけでなく,仮想マシン限定で4ライセンスの同時利用を許している。またVistaの代わりに過去のWindows製品群を選択する権利を含むため,2000やXPを仮想マシンで動かす限りは追加費用がかからない。このため同社の「Virtual PC」など無償の仮想マシン・ソフトと組み合わせれば,Enterprise版のライセンス費用だけで互換性維持のための環境を構築できる。

悩ましいのは,ボリューム・ライセンス契約を結ぶほどの規模ではない場合だ。そうしたユーザーがVistaの新機能を利用したい場合は,インテグレータからVista Enterpriseのプリインストール機を導入することを検討したい。例えば大塚商会では「ここからセキュリティ!Windows Vista バリューパック」というソリューションを提供している。同ソリューションを用いると,Vista Enterpriseと仮想マシン上で動作するWindows XPがインストールされた初期設定済みマシンを入手できる。

NIC設定とipconfigがVista管理の第一歩

これまで見てきたように,新機能の追加とレガシー機能の削除を断行したVistaのネットワークは,マイクロソフトにとってWindows 2000以来の大きな変革となる。最後にその変ぼうがネットワーク管理者の目に見える例として,ネットワーク・インタフェースの設定画面と ipconfigコマンドの変化を確認しておこう。

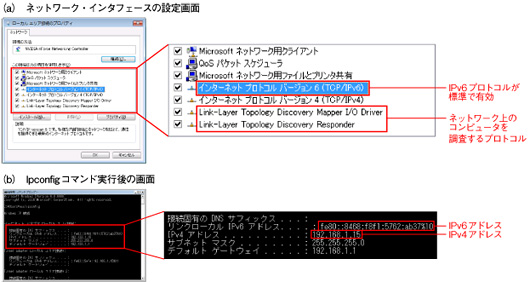

ネットワーク・インタフェースの設定画面で目を引くのが,標準で動作状態にあるIPv6プロトコル・スタックと,IPv4のブロードキャストによるブラウジングに代替するLLTD(「Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver」と「Link-Layer Topology Discovery Responder」)である(写真1上)。

|

| 写真1●Windows Vistaのネットワーク設定画面 IPv6が標準で動作する。ネットワーク・インタフェースの情報を表示するipconfigコマンドを打ち込むと,IPv4とIPv6の両方のネットワーク情報が得られる。 [画像のクリックで拡大表示] |

前述のように,VistaはIPv4/v6を一つのプログラムに統合しているので,IPv6は削除できない。使わない場合はチェック・ボックスをオフにして無効にする。

もう一つのLLTDは,Mapper I/O Driverがネットワーク上のパソコンやネットワーク機器を探索するモジュールで,その問い合わせに対して応答を返すのがDiscovery Responderである。LLTDはホーム・ネットワークや企業のワークグループ向けに実装した機能で,ドメインを構築する場合には自動的にActive Directoryによる管理に切り替わる仕様となっている。

おなじみのipconfigコマンドは,IPv6の統合によって実行結果の見え方が変わっている点を覚えておきたい。例えばIPv6が有効の場合は,ipconfigコマンドの実行時にIPv6のリンクローカル・アドレスが表示される(写真1下)。

また新設オプションで知っておきたいのが,「ipconfig /allcompartments」。ここで言うコンパートメントとは,Vistaにログオンするユーザーごとに設定できるルーティング・テーブルのこと。共有マシンで複数のVPN接続を使い分ける場面などで,ユーザーごとにルーティング・テーブルを使い分けられる。

![Word 最速時短術 [増補新版]](https://info.nikkeibp.co.jp/atclnxt/books/25/03/07/00396/B_9784296207329.jpg)