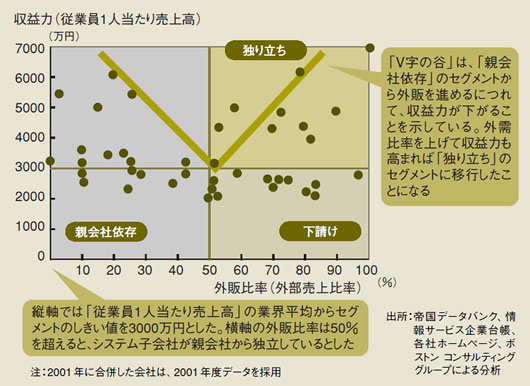

システム子会社のマネジメントで常に課題になるのが「収益率の向上と外販比率の向上」の関係である。そこで縦軸に収益力を横軸に外販比率を取り、主要41社の実績から「親会社依存」「下請け」「独り立ち」の3パターンに分類し、今後の動向を分析してみた。

今回はシステム子会社でいつも課題となる「収益率の向上と外販比率の向上」の関係に焦点を当てる。

まず図1を見てほしい。これは、2000年度に情報システム関連の売上高が50億円以上の主要システム子会社(表)を対象に、入手可能な範囲で分析した結果である。縦軸に収益力を、横軸に外販比率(親会社以外の企業からの売上高比率)を取ってある。収益力の具体的な指標としては「従業員1人当たり売上高」を利用した。そして収益力と外販比率の数値から、「親会社依存」「下請け」「独り立ち」の3つのセグメントに分けた。

|

| 図1●主要システム子会社41社の2000年度における実績 2000年度に情報システム関連の売上高が50億円以上の主要システム子会社41社の実績値をプロットした |

|

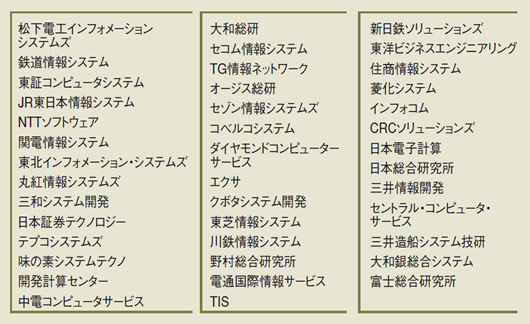

| 表●図1に示したシステム子会社41社 社名は当時のもの |

例えば収益力は、当時の業界平均は2000万円だが、調査を始めた1995年から2000年までに収益力が向上した会社の多くが3000万円以上であったため、図1ではしきい値を3000万円として上下に分けている。外販比率は、システム子会社が親会社から独立して外での売り上げを拡大するにつれ大きくなる。そこで外販比率が50%以下の場合を「親会社依存」とした。同様に収益力が3000万円以上で、外販比率が50%を超えれば「独り立ち」、50%を超えても収益力が3000万円以下は「下請け」とした。

図1にある「V字の谷」は、親会社依存セグメントから外販を進めるにつれて、収益力が下がることを示している。これは親会社の傘の下から、冷たい競争の風にあたって価格競争にさらされ、独り立ちに向けて投資が必要であるために生じる。現在、独り立ちセグメントで活躍している企業も、過去にV字の谷を渡ってきた。一方、残念ながらV字の谷をうまく渡りきれず、下請けセグメントに落ち込んだ企業、淘汰された企業、V字の谷を渡ることを恐れて親会社依存セグメントに戻った企業も数多くある。

親会社依存セグメント―難しいミッションに挑戦

親会社依存のセグメントは、文字通り収益の大半を親会社からの売り上げに依存している企業群である。親会社からの仕事に徹し、プライムコントラクタとしての能力に磨きをかければ、外部ソフト会社の活用によって収益力が高まる。このセグメントのシステム子会社はミッションと意思を確認することが重要だ。

ミッションが「親会社に対して廉価で高品質な情報サービスを提供すること」であれば問題はない。しかし、「外の仕事を自分で獲得して独立すること」なら、その準備をしなければならない。これら2つのミッションは排他的で同時に達成できない。しかし親会社は往々にして、この2つの相反するミッションを同時に求めてしまう。実際、筆者が知る数社のシステム子会社の経営トップは、それを容認している。

システム子会社の経営意思も大切である。苦しくても独立の道を歩みたいのか、それとも親会社の庇護の下に親会社のみに尽くすことで生き延びていくのか。これも二者択一であり、同時に選ぶことはできない。一般に親会社からシステム子会社へ出向してきた社員は後者を選び、プロパー社員は前者を選ぶ傾向があるようだ。問題は、会社としてどちらにかじを取っていくかである。システム子会社の経営トップとしては、親会社および企業グループの期待に沿いながら、社内の意思を統一させることが必要だ。

独り立ちセグメント―得意技を磨く

独り立ちセグメントに入ったシステム子会社は、単なるシステム子会社ではなく、親会社にとって対等に付き合えるITパートナーといえる。親会社以外の顧客からも信頼を勝ち得ているからである。

このセグメントの会社は、得意技を磨くことと、親会社との関係を見直すことが課題である。得意技ではある領域に絞って資源を集中させることが重要だ。もちろん、どの領域でも良いわけではない。特定の技術や「業種・業務」といった従来領域では差異化が難しくなってきたからだ。今後は、バリュー(付加価値)に重きをおいたソリューション提案ができるケイパビリティ(組織能力)が差異化のポイントである。自社に何ができるか、自社の競合優位性が何かではなく、顧客の視点に立って、顧客のさらに顧客に何を提供できるか、を考える必要がある。

そのためには、優秀な営業担当者が1人いても十分ではない。組織全体で考えて実行体制を整える必要がある。なぜなら、顧客の要望を満たすためには、営業の接点を改善するだけでなく、先端技術の研究から品質保証、サポートなど様々な価値を総合して提供する必要があるからだ。例えば、最近はユビキタスやRFID(無線ICタグ)という概念や技術が注目されている。この概念や技術を使うと、社会にどのような変化をもたらすか、顧客のビジネスにどのような経済的インパクトがあるか、といった論点にも明確に答えられなければならない。そうした論点を自ら設定しながら、その論点の答えを考えぬける人材を育てていくことが、システム子会社にとって重要な課題の1つになる。