世間ではIT資格離れが起こっている。ピーク時には80万人あった情報処理技術者試験の応募者数は、2005年には66万4000人と約8割の水準に落ち込んだ。

ところが、ソリューションプロバイダの人材開発担当者には、「IT関連資格の有効性に関するアンケート調査」の結果でも明らかなように、IT資格離れが起こっているという実感がない。ギャップが生じる最大の原因は、個人の取得意欲が低下していることにあると考えられる。

30代の取得意欲が低下

|

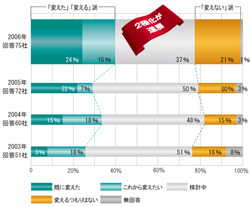

| 図4●ITスキル標準(ITSS)で社内の評価制度を変えたソリューションプロバイダ [画像のクリックで拡大表示] |

ところが最近は、景気が上向いて仕事も多忙になってきた。特に30代の社員には、仕事の負荷が集中しやすい。仮に受験を申し込んでも、十分な勉強時間を割く余裕はなく、試験当日になって意欲が萎えて、受験を断念するケースもある。

こうした状況の中では、真面目な社員ほど閉塞感を抱くようになる。「将来のキャリアステップが描けないまま、IT資格を取得しようという意欲を次第に失っていく」と富士通ビジネスシステム(FJB)の大森春樹マーケティング本部営業人材開発部長は指摘する。

解決には、個人の取得意欲を促す仕掛けが必要になる。例えば日本ユニシスは、入社1年目の社員にベンダー系IT資格の受験用チケットを配布している。会社が受験機会を作ることで取得意欲を高める狙いだ。NTTデータウェーブは、評価目標の一つとして、IT資格の取得を設定できるようにした。受験料を補助しているFJBは、主体的に取り組ませるために受験料の一部をあえて自己負担させ、合格後に自己負担金を超える一時金を支給している。

ITスキル標準(ITSS)を導入する企業も増えてきた(図4)。主な狙いは、社員がキャリアパスを展望できるようにすること。このため、人事制度や給与制度と切り離している企業も多い。

公的資格とITSSの整合性図る

経済産業省は10月27日、IT人材育成の提言をまとめる「人材育成ワーキンググループ」の第1回会合を開催した。その中で、現行の情報処理技術者試験とITSSの整合性を図ることも議題の一つになっている。実現すれば、資格取得者を評価/採用する企業側でも、資格取得者の習熟度を客観的に判断できるようになる。ワーキンググループは2007年3月末までに具体的な提言をまとめる予定だ。

|

![Word 最速時短術 [増補新版]](https://info.nikkeibp.co.jp/atclnxt/books/25/03/07/00396/B_9784296207329.jpg)