「次の時代を担う若手SEが育たない」──。今,多くの企業が「SE育成」という課題に直面している。技術は多様化し,“責任ある仕事”を任せる機会も激減した。自然発生的な育成のチャンスを待っていては手遅れになりかねない。積極的に課題を与え「自ら学ぶ」意識を芽生えさせよう。若手も現状に甘えず,目的意識を持ってチャンスを生かそう。

技術的なセンスは良いものを持っている。なのに伸びない。なぜだろうか──経験豊富なベテランSEにも悩みのタネはある。そう,「部下の育成」だ。過去に,何人かの優秀なSEを育てあげてきたベテランSEたちですら,「部下は皆,それぞれ個性があり,同じ育成方法は通用しない。ある時はうまくいき,ある時は理由も分からず失敗する。いつも試行錯誤の連続だ」とため息をつく。

「名選手,名監督にあらず」の言葉どおり,自己努力を惜しまないベテランSEであっても,「育成」という難題には手を焼いている。ある課長クラスのエンジニア(39歳)は,「人間は(プログラムと違って)生もの。いじりすぎてもダメだし,放っておいても腐ってしまう。自分がたどってきた道のりをなぞらせるのが正しいとも限らない。(育成は)本当に難しい」と頭を抱える。

先延ばしできない現場の育成事情

IT業界の人材問題といえば,団塊世代のベテランSEが大挙して引退する「2007年問題」が有名である。が,オープンシステムに関して言えば2007年を待たずして,一部の企業で世代交代が始まっている。オープンシステムが積極的に利用され始めてから10年以上が経過した。当時,脂の乗り切ったリーダー・クラスのSEの多くが管理職へとシフトし始めたためである。

住友林業情報システムの金児英和氏(運用管理部 課長,37)は,「そろそろ現場の第一線から身を引く時期かもしれない」と漏らす(図1上)。「現場で手を動かすのが一番楽しい」と話す金児氏だが,「自分が出しゃばっていては部下が育たない」と,後任の育成に力を振り向け始めた。別のユーザー企業のベテランSEなどは,「君が頑張りすぎると下(部下)が育たない。そろそろ引退すべき」とハッキリ言われたケースすらある。

|

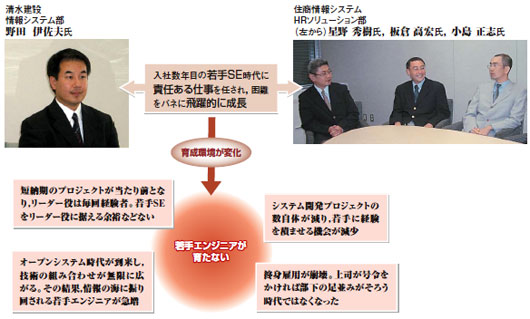

| 図1●後任の育成はベテランSEの悩みのタネ 「キーマンが管理職にシフト」「ビジネスの成長に人員補充が追いつかない」「技術の変化に人員構成が対応しきれない」など,取材したユーザー/ベンダーはいずれも「SEの育成」を大きな課題と感じている |

本業の成長率に育成が追いつかない

部下の育成で悩んでいる企業はほかにもある。ここ数年,ビジネスが急成長したネット系企業だ。そうしたネット系企業において,システムは収益を支える要。ところが,ビジネスの伸び率にシステムを支えるエンジニアの育成が追いついていないのである。

外国為替取引サービスをオンラインで提供する外為どっとコム。同社は2002年4月の開業当時,大嶋一彰氏(現,システム室 副部長,29)が1人でシステムを切り盛りしていた(図1中)。その後,本業の伸びとともにシステム規模は2倍,4倍へと成長。度重なるシステム開発は「力量を把握している知人のエンジニアをかき集めてしのいできた」(大嶋氏)。だが,腕利きのエンジニアの知り合いには限りがある。派遣会社にもスキルの高い人材はいるが「コストが折り合わない」(同氏)。そこで2004年度からは一般公募し,自社内でエンジニアを育成する方針に切り替えた。

ネット証券会社であるカブドットコム証券も,ビジネスの成長に合わせてシステム人員を拡充してきた。即戦力として中途のエンジニアを採用しているが,「SEに必要なのは技術だけじゃない。他部門との調整など段取りも重要。一人前に育てあげるのは手間がかかる。一朝一夕とはいかない」(システム統括部長 阿部吉伸氏,35)。

技術の変化に体制が対応しきれない

古くからホスト・コンピュータを重用してきた大手企業の中には,移りゆく技術に人員が対応し切れないところもある。

ニッセイ同和損害保険は,ホスト・コンピュータ上で保険業務の基幹システムを運用しているが,2000年以降はJ2EEを基盤としたシステム開発に軸足が移り変わっている(図1下)。にもかかわらず,同社の情報システム部とシステム子会社の人員を合わせた約210人のうち,「ホスト要員が約8割を占める」(情報システム部 IT企画室 上席推進役 中島一郎氏,47)。

同社は,一部のリーダー・クラスのSEが外注先のSIベンダーを上手にコントロールすることで,オープンシステム開発を乗り切ってきた。しかし,「今のまま(ホストに)偏った体制を放置すれば,いずれはベンダー頼みになってしまう。システムの内製化比率を高めるためにも,オープンシステム要員の拡充は不可欠」(中島氏)と危機感をあらわにする。

実践で腕を磨いてきたベテランSE

多くの企業が次の時代を担う若手SEの育成に苦悩している。では,育成する側であるベテラン/中堅SEは,どのように育てられてきたのか。取材で確認したところ,すべてのエンジニアが「若いうちから責任ある仕事を任され,それが成長に結びついた」と口をそろえる。大手ゼネコンの清水建設で,システム開発畑を10年以上歩んできた野田伊佐夫氏(情報システム部,35)もその1人である(図2左)。

|

| 図2●若手エンジニアを育成する“場”が減少 ベテランおよび中堅エンジニアの多くは,若い時期にプロジェクトを任されることでスキルを磨いてきた。時代や環境が変化したことで,同様の経験を若手エンジニアに経験させることが難しくなっている |

1994年に清水建設に入社し,現在は中堅SEとして活躍する野田氏は,入社3年目に担当した会計システムのプロジェクトの経験が今でも生きていると思い返す。地方支店の振替システムの開発を担当することになった野田氏に対し,当時の上司は『とにかく(システムの利用者に)話を聞いてこい』と,野田氏を1人で現場に向かわせた。野田氏は「上司と一緒だとつい頼ってしまいがち。1人だと頼れるのは自分だけなので真剣みが違う。良い意味で放任主義であり,育成環境としてはとても恵まれていた」と回想する。

大手SIベンダーの住商情報システムで,人事・給与システムの開発を請け負うHRソリューション部の小島正志氏(HRコンサルティング課 課長,40)は自分が若手SEだったころを振り返り,「入社3~4年目なのに10人ほどの部下が付いて,複数のプロジェクトを掛け持ちしていた」と語る(図2右)。「客先との交渉からコーディングまで何でもやった。スマートにできるできないは二の次。とにかく,やれ!の号令のもと,必死に働いた。そりゃ,イヤでもスキルは身につきますわ」。

昔ながらの方法が通用しない

若手SEに責任ある仕事を任せたいが,同じような経験をさせてあげられない事情もある。実践環境が大きく変化しているためだ(図2下)。

例えば,プロジェクトの短期化。住商情報システムの小島氏は,「1年以上のプロジェクトが当たり前だった当時は,プロジェクトを通じてSEが育つ余裕があった」と指摘する。今では,要件定義からカットオーバーまで3カ月を切るプロジェクトも珍しくない。手戻りが許されないプロジェクトには,経験豊かなSEがリーダー役をつとめるケースが多い。その結果,若手SEがリーダー役としてデビューする機会は激減した。

技術の変化もSEの育成に影響していると指摘するのが住商情報システムの板倉高宏氏(HRソリューション部 HRシステム課 課長,40)だ。板倉氏は「ホスト開発の時代はOSも言語も決まっていた」とオープンシステムとの違いを強調する。「繰り返し経験してきたホスト開発という土俵の中だから若手にチャレンジさせられた」(板倉氏)。一方のオープンシステムの開発現場では「同じ技術の組み合わせが2度とないほど多様化している」(同氏)。このような状況下では若手を泳がして経験を積ます余裕などない。

ユーザー企業に限れば,「数十億円規模の新規プロジェクトとなると,何年かに1回あるかどうか」(ニッセイ同和損害保険の中島氏)と,若手に経験を積ませるだけの十分な量のプロジェクトがないのが実情である。

あるベテランSE(42)は,「雇用体系の変化も育成問題に影響しているのでは」と指摘する。「終身雇用が確立していた時代は,上司が笛を吹けば部下はついてきた。リストラが日常化し,社員の会社への忠誠心は地に落ちた。ちょっとでもきつい仕事をやらせると,すぐに辞める若手も多い」。

座学による育成には限界がある

若手への実践の場が減少していることを肌身に感じているSIベンダーやユーザー企業は,スキルの向上を研修などの座学でカバーしようと工夫してきた。

前出の住商情報システムでは,新卒で入社した新人SEを4カ月間みっちりと教え込む。研修メニューは「プログラミング演習」から「情報処理の資格取得」など,SEとして必要な技術範囲を網羅する内容となっている。SIベンダーという立場上,様々な技術を習得しておく必要があり,体系的な教育システムは不可欠との判断だ。「SEに必要な技術の習得に関しては,教育システムがうまく機能している」(産業システム第二事業部 ビジネス支援部 部長付 福原寛昭氏,47)。

その一方で福原氏は,座学の限界も感じている。研修メニューの中には上級SEへのステップアップ講座として「プロジェクト管理」や「失敗時のリカバリ」といったメニューも用意されているが,「座学形式で習得できるのは恐らく2~3割程度ではないだろうか。特に『何か危ないぞ』といった嗅覚は,座学だけではまず磨けない」。

手をこまねいていてはダメ

自然発生的な経験を積ます場が減っている一方で,座学の限界も露呈してきた。こうなると,意識的に若手SEを育成する場を作ってあげるしかない。一部の企業ではすでに手を打ち始めている。

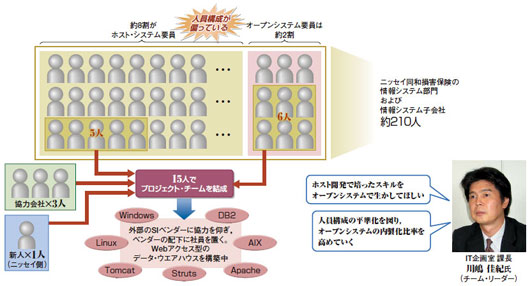

システム部員の構成がホスト・システム要員に偏っているニッセイ同和損害保険では,ホスト要員をオープンシステム要員として転生する試みを組織的に実践している(図3)。興味深いのは,LinuxやStrutsを使うプロジェクトのメンバーに元ホスト要員を組み入れたことだ。招集されたメンバーは,外部のSIベンダーの配下につき,ベンダーの技術者と一緒になってシステムを構築する。

|

| 図3●ホスト・システム要員をオープンシステム要員に転生 ニッセイ同和損害保険は,次世代のSE育成に組織的に取り組み始めた。ホスト/オープンシステム要員の混合プロジェクト・チームを結成し,オープンシステム要員の拡充を図っている [画像のクリックで拡大表示] |

チーム・リーダーである川嶋佳紀氏(IT企画室 課長,41)は,このプロジェクト体制の狙いについて,「なあなあにせず,きっちり作り上げるホストのスキルをオープンシステムでも生かしてほしいから」と説明する。「オープンシステムなど無理です」と言うホスト担当者の固定観念を取り払い,ホスト開発で培ったスキルを再発掘するのが狙いの1つである。

もう1つの狙いが自社スキルの向上。同社は,長期的にはオープンシステムの内製化比率を高めていくという目標がある。SIベンダーに頼りっきりでは,保守まで丸投げになる危険性が高いからだ。そのためには,技術力向上は避けて通れない。「ベンダーの配下で一緒になって開発すれば否応がなしにスキルが身につく」(川嶋氏)。

住商情報システムのHRソリューション部も,座学や研修では学べない実践の場を若手SEが困惑しない形で提供している。配属直後の数年間はHRシステム課で開発スキルを徹底的に学ばせ,技術的なバックボーンができてからコンサルティング課に移って客先で上流設計を担当させる。顧客と接する機会が一番多いアウトソーシング課には,上記2つの課で実績を積んでから配属する仕組みだ。「若手SEがパンクしないように,段階を踏んで経験を積ませている」(HRアウトソーシング課 課長 星野秀樹氏,37)。

自立型SEになれるかは本人次第

開発現場で若手SEを放っておけば自然に育つ──そのような時代は終わった。「上司が何もせずに若手SEを放り出すのは単なる無管理」(清水建設 情報システム部 課長 安井昌男氏,45)と,ベテランSEはあの手この手で若手SEの育成に工夫を凝らす(図4)。

|

| 図4●ベテランSEが取り組むエンジニア育成の5つの工夫 ベテランSEは手を変え品を変え,エンジニア育成のサポート役に徹している。そのチャンスを生かせるかは育成される側のエンジニア自身にかかっている |

だが,上司ができることは,あくまでサポート役にすぎないことを若手SE側も認識しておくべきだ。「若手にはチャンスやキッカケを与えるだけ。それを生かすも殺すもその人次第」(東建コーポレーション 情報システム部 部長 小山伸治氏,45)。大切なのは「(育成される)本人が実現したい夢や目標を設定できているか」(中電技術コンサルタント 情報化推進室 部長 中村仁士氏,44)である。その思いがあれば,環境に左右されず一人前へと成長できる。取材に応じたベテランSEは,教育システムなどない環境下で育ち,そして自立してきた。

今,部下が一人もいない若手SEであっても,いずれは後輩を指導する立場になる。“教わる”立場から“教える”立場に変わったときに,エンジニアとして大切な「モノ作りの楽しさ」や「誰かの役に立つ充実感」を後輩に伝えられれば,必要とされるSEの仲間入りを果たせるはずだ。